11 septembre : En finir (vraiment) avec l’ère Pinochet

9 décembre 2016

5

09

/12

/décembre

/2016

09:19

Au début du XXe siècle, le « Near East » et le « Middle East » apparaissent clairement distincts, l’un centré sur Istanbul et les Détroits, l’autre sur Téhéran et le golfe Persique, en relation avec l’axe stratégique qui reliait le Royaume-Uni et l’Inde britannique. Pourtant, aujourd’hui, cette distinction ne tient plus. Il ne viendrait à l’esprit de personne de mettre les Balkans dans le Proche-Orient et inversement, la Turquie est considérée par tous comme une puissance du Moyen-Orient. D’où la question : comment le « Middle East » a-t-il remplacé le « Near East » ?

La ligne Berlin-Badgad. Construction d’un pont temporaire sur l’Euphrate, entre 1900 et 1910. Library of Congress/American Colony (Jerusalem).

, j’ai montré comment l’Orient tel que pouvaient le concevoir les Européens au milieu du XIXe siècle, le « vaste Orient », a été progressivement divisé en trois régions définies par leur situation stratégique dans le contexte de la confrontation des impérialismes, notamment britannique et russe : le Far East, le Near East et, en dernier lieu, le Middle East.

Le bouleversement géopolitique provoqué par la première guerre mondiale a sans doute été un facteur important de cette recomposition toponymique. Les guerres balkaniques de 1912-1913 s’étaient terminées par un recul important de l’empire ottoman en Europe, voire son quasi-retrait ; mais sa défaite en 1918 provoque sa disparition totale et permet l’émergence, quoique contrariée, des pays arabes. La notion de « Near East », qui était fortement liée à la question ottomane et notamment aux Balkans, semble alors se réduire à une peau de chagrin tandis que celle de « Middle East », au contraire, s’accroît depuis que la Mésopotamie et la Palestine sont passées sous mandat britannique, ce qui est acté à San Remo en avril 1920.

Après la prise de Bagdad par les troupes britanniques en mars 1917, un nouveau pouvoir est mis en place. Si le contrôle de ce territoire est réclamé par le vice-roi des Indes, Lord Chemsford, le Cabinet met en place directement un « Mesopotamia Administration Committee ». Celui-ci est rebaptisé « Middle East Committee » en août 1917, puis « Eastern Committee » en mars 1918, signe d’une certaine instabilité conceptuelle. Tout au long de l’année 1920, on discuta de la création d’un nouveau département en charge du « Moyen-Orient ». Au début de l’année 1921, Lloyd George offrit à Winston Churchill le poste de secrétaire d’État aux colonies, avec, pour superviser la Palestine, la Transjordanie et l’Irak, un « Middle East Department ». Avant cela, Churchill avait pris soin de consulter la Royal Geographical Society, dont la Commission permanente aux noms géographiques avait décidé l’année précédente que « Near East » devait renvoyer uniquement aux Balkans et que les terres allant du Bosphore à la frontière orientale de l’Inde devaient être appelées « Middle East ». John Shuckburgh, qui travaillait auparavant à l’India Office et qui s’était occupé durant la guerre des opérations britanniques en Mésopotamie, se retrouvait à la tête de ce département. Mais on y trouvait également Thomas Edward Lawrence, dans le rôle de conseiller, en provenance, lui du bureau arabe du Cairo Intelligence Department. Les deux services, dont les approches de la région n’ont pas toujours été convergentes, étaient ainsi réunis.

Un tournant décisif dans la politique impériale

Au mois de mars de la même année se tint au Caire une conférence sur le Moyen-Orient. Si l’historiographie française a retenu l’expression « Conférence du Caire », officiellement, celle-ci s’intitulait bien « Middle East Conference ». L’événement a été largement couvert par la presse et a sans nul doute contribué à diffuser cet usage du terme. Le compte-rendu du correspondant du Times en avril 1921, sur le « futur des pays arabes » est assez révélateur de ce glissement des mots et de la politique britannique dans la région :

La formation d’un Département du Moyen-Orient marque un tournant décisif dans notre politique proche-orientale, et la conférence que M. Churchill a convoquée au Caire a dû discuter du futur de la Palestine, de la Mésopotamie, et de questions liées à l’Arabie. La position géographique de la Perse, aussi bien que sa très grande proximité avec l’Irak (Mésopotamie) donnent nécessairement à ce pays une place prééminente dans la discussion, tandis que l’opinion des musulmans indiens doit être prise en considération, car la controverse à propos du califat est très proche de la racine de quelques-unes des questions qui sont en délibération[1].

Une dizaine d’années plus tard, en 1932, la Royal Air Force (RAF) regroupa les deux centres de commandement de la région, le Middle Eastern Command, basé en Irak, et le Near Eastern Command, basé en Égypte, au profit de l’appellation Middle Eastern Command. En 1939, ce fut l’armée britannique qui opéra la fusion de ses commandements. Le général Wavell en poste au Caire contrôlait l’Égypte, le Soudan, la Palestine, la Transjordanie, Chypre, l’Irak, Aden, le Soudan et le Golfe persique. Le Moyen-Orient s’étendit vers l’ouest et le sud-ouest. Au cours de la seconde guerre mondiale, les combats conduisirent à son étirement jusqu’à la Libye, la Crète, la Grèce, les Balkans.

Pourtant, ce glissement du Moyen-Orient et son extension au détriment du Proche-Orient n’allèrent pas sans créer de malaise. Churchill, dans ses mémoires, rapporte ses doutes :

J’ai toujours senti que le nom de ‘Moyen-Orient’ pour l’Égypte, le Levant, la Syrie et la Turquie était mal choisi. C’était le Proche-Orient. La Perse et l’Irak étaient le Moyen-Orient ; l’Inde, la Birmanie et la Malaisie l’Orient ; et la Chine et le Japon l’Extrême-Orient[2].

Confusions britanniques

Le problème fut posé explicitement en 1941 lorsque Sir Francis Fremantle demanda au premier ministre s’il n’y avait pas une confusion des termes « Near East » et « Middle East ». Il n’obtint pas vraiment de réponse. En 1942, Churchill essaya de modifier le commandement militaire du Moyen-Orient en le divisant : l’Égypte, la Palestine et la Syrie seraient devenues le Near East Command, basé au Caire ; la Perse et l’Irak seraient devenues le nouveau Middle East Command, basé à Bassora ou à Bagdad. Mais si le War Cabinet (cabinet de guerre) accepta la division, il refusa le changement de nom : le Middle East Command resta au Caire pour éviter les confusions.

Le 29 juin 1941, Oliver Lyttelton fut nommé ministre d’État pour le Moyen-Orient, avec un siège au cabinet de guerre. Il eut en charge de guider sur le plan politique les commandants en chef en poste dans la région et de coordonner les représentants britanniques en Égypte, au Soudan, en Palestine, en Transjordanie, en Irak, en Éthiopie, en Somalie britannique, en Érythrée, en Somalie italienne, à Chypre, dans les États du Levant, et plus tard à Malte, à Aden et au Yémen. Il arriva au Caire le 5 juillet 1941.

Le problème de toponyme se posa de nouveau à la fin de la seconde guerre mondiale. Au Royaume-Uni, le 16 avril 1946, le major Symonds demanda au premier ministre Clement Attlee s’il avait l’intention de continuer à utiliser le terme de « Middle East » pour désigner des aires géographiques qui par le passé avaient été appelées « Near » et « Middle East ». Attlee répondit que la pratique était désormais d’appeler « Middle East » « le monde arabe et certains pays voisins » et qu’il ne voyait pas de raison de la changer. Aux États-Unis, le 25 juillet 1946, un officier demanda au secrétariat d’État aux affaires étrangères quels étaient les pays inclus par le nom de « Near East ». Ernest Davies, le sous-secrétaire d’État, répondit que le terme de « Near East », qui était lié à l’empire ottoman, était désormais démodé et qu’il était remplacé par celui de « Middle East ». Il incluait l’Égypte, la Turquie, l’Irak, la Perse, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, l’Arabie saoudite, les Émirats du Golfe, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Aden et le Yémen. En 1948, lorsque fut créée à l’ONU, à l’initiative de l’Égypte, une Commission économique pour le Moyen-Orient, le terme ne sembla pas faire problème. Son action s’étendit sur une aire très vaste et englobait des pays qui n’étaient ni arabes ni musulmans : l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Yémen, l’Égypte, l’Éthiopie, la Grèce. La notion de Near East ne désignait plus dès lors que la partie méditerranéenne du Moyen-Orient. Elle avait été subsumée par celle de Middle East.

La prédominance accordée à la notion de Middle East à partir des années 1920 et renforcée par la seconde guerre mondiale, est un événement métagéographique dans la mesure où il y a modification assez rapide des cadres de perception et de dénomination de l’espace, mais c’est un événement qui s’inscrit dans une transformation des structures économiques, culturelles et politiques du monde depuis la fin du XVe siècle. C’est le point d’aboutissement d’un processus pluriséculaire et non un simple caprice de l’histoire, ou d’un quelconque stratège. Cependant on fera ici l’hypothèse, non contradictoire avec les précédentes, que si les deux notions de Near East et de Middle East ont été rapprochées, c’est que l’espace même a été modifié dans ses structures par le progrès des moyens de transport et de communication.

Succès mitigé pour le transport par bateau à vapeur

L’importance de l’axe reliant le Royaume-Uni à l’Inde explique que dès l’apparition des premiers bateaux à vapeur maritimes au début du XIXe siècle, des expériences ont été faites pour réduire la durée du trajet entre l’Angleterre et l’Inde. Au début des années 1920, le courrier de la Cour des directeurs de l’East India Company à Londres au gouverneur général à Calcutta prenait généralement de cinq à huit mois par le Cap de Bonne-Espérance. Le premier bateau à vapeur à être parvenu en Inde fut l’Enterprize, en 1825, au bout de quatre mois et avec difficulté. Un deuxième, le Falcon, parti quelques semaines plus tard, y parvint également après quatre mois, mais essentiellement à la voile. Malgré cet échec, tout relatif, l’enthousiasme pour ce nouveau mode de transport ne retomba pas. Dans les années 1830, des pétitions rédigées à Bombay, à Calcutta, à Madras furent envoyées au Parlement britannique ; un comité de lobbying, the London Committee for Establishing Steam Communication with India via the Red Sea est créé pour faire pression sur les autorités.

Cependant la mer Rouge n’était pas la seule route envisagée. En septembre 1828, le premier ministre, le duc de Wellington, nomma président de l’India Board Lord Ellenborough, qui avait vanté les mérites d’une communication par bateau à vapeur avec l’Inde par la mer Rouge et qui, une fois en poste, chargea Thomas L. Peacock de rédiger un rapport sur la question. Ce dernier soumit un Memorandum respecting the Application of Steam Navigation to the Internal Land External Communications of India à Lord Ellenborough en septembre 1929. Il distinguait trois routes entre l’Angleterre et l’Inde : la route océanique qui contourne le Cap de Bonne-Espérance, la route qui coupe par l’Égypte (Alexandrie, le Nil, etc.), et une nouvelle route, pour la première fois proposée par Peacock, à travers la Syrie et l’Irak, par l’Euphrate.

Comme Peacock le soulignait, la route par l’Égypte et la mer Rouge avait déjà été proposée en 1823 et en 1826, mais les réticences étaient fortes de la part de l’East India Company en raison des difficultés à naviguer en mer Rouge (récifs, vents contraires durant la moitié de l’année) et à cause de la mousson, qui aurait obligé à faire un long détour par l’équateur. Peacock examina aussi la possibilité de construire un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, mais les ingénieurs français de l’expédition de Bonaparte avaient mesuré une dénivellation trop importante entre les deux mers. La troisième possibilité, nouvelle, aurait été de faire naviguer des bateaux à vapeur sur l’Euphrate, comme sur le Mississippi. Peacock rappela que Trajan avait fait descendre l’Euphrate à son armée jusqu’à Babylone et que l’expansion russe dans le Caucase (annexion de la Géorgie en 1801 et de l’Arménie en 1828) faisait peser une menace importante sur cet espace stratégique. Avant de s’en retirer, une armée russe s’était avancée jusqu’à Erzurum. Le 21 décembre 1829, Ellenborough envoya le mémorandum de Peacock au Duc de Wellington. En mars 1830, l’East India Company demanda une étude sur la possibilité d’emprunter les routes par la mer Rouge et par l’Euphrate.

La première mission de reconnaissance, menée par William Bowater en août 1830, tourna court. Les membres de l’expédition furent attaqués par des Yézidis et presque tous tués. Cependant, peu de temps auparavant, en mai 1830, Francis Chesney, alors au Caire, s’était proposé pour faire cette reconnaissance. Il commença par étudier l’isthme de Suez et corrigea l’erreur des ingénieurs français sur la différence de niveau entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, concluant qu’un canal pouvait être construit, ce qui lui vaudra d’être reconnue par Ferdinand de Lesseps comme « le père du canal ». Ensuite, de décembre 1830 à janvier 1831, Chesney descendit l’Euphrate, de Anah jusqu’à Bagdad, sur un radeau traditionnel (kelek), ce qui le convainquit de monter une expédition plus importante. Durant l’été 1836, deux navires à aube, l’Euphrates et le Tigris, furent acheminés en pièces détachées de l’embouchure de l’Oronte jusque sur les bords de l’Euphrate, où ils furent montés et mis à l’eau. La descente de l’Euphrate avait été préparée par l’installation de stocks de charbon à Deir ez-Zor et à Anah, et par la signature d’entente avec les tribus arabes. L’expédition descendit l’Euphrate jusqu’au Golfe malgré le naufrage du Tigris et la mort d’une vingtaine de personnes dans une tempête de sable en aval de Deir ez-Zor. Ce fut un succès mitigé. Aucun service fluvial ne fut ouvert.

Puisque l’Euphrate n’était plus considéré comme navigable, un chemin de fer longeant la rivière apparut alors comme la meilleure solution de rechange. Vers 1840, l’Euphrates Valley Railway fut le premier schéma proposé. Entre 1840 et 1856, de nombreux arguments furent utilisés en sa faveur, mais ce fut un échec.

Trente mille kilomètres de câbles télégraphiques

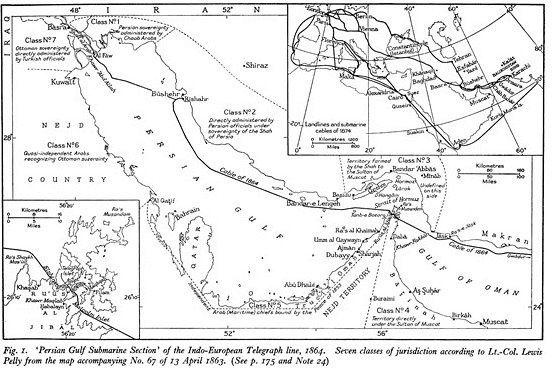

La rapidité du transport du courrier et des informations entre l’Inde et l’Angleterre étant toujours préoccupante au milieu du XIXe siècle, l’importance d’établir une ligne télégraphique fut reconnue dès le début des années 1850, avant même la révolte des Cipayes de 1857-1858. L’Electric Telegraph Department in India mit en service les premières lignes télégraphiques publiques indiennes en 1855 et dès 1859 la décision de relier l’Inde à l’Angleterre fut prise. En 1860, un premier câble fut tiré entre Suez et Karachi, par la mer Rouge. Mais il s’abîma très vite et la réparation, trop coûteuse, fut abandonnée. En 1862, une nouvelle institution fut créée, l’Indo-European Telegraph Department. Le projet consistait à mettre en place une ligne télégraphique entre Karachi et Al Faou, à l’extrémité du golfe Persique. Le télégraphe indien serait ensuite relié au système télégraphique ottoman, connecté aux lignes européennes par Istanbul. En 1864, le câble sous-marin entre Al Faou et Karachi fut posé ; en 1865, une ligne fut tirée entre Al Faou, Bassora et Bagdad. Dès lors, un message télégraphique put être envoyé en Inde en vingt-quatre heures.

Cependant, ceci ne profitait pas seulement à l’empire britannique. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, près de 30 000 kilomètres de câbles télégraphiques ont été installés à travers tout l’empire ottoman. Le télégraphe, outil de communication, renforçait l’autorité centrale.

Un train à travers l’« Arabie turque »

En 1869, le canal de Suez fut inauguré, permettant une communication directe entre la mer Méditerranée et l’océan Indien, sans faire le long détour par le Cap de Bonne-Espérance. Toutefois, même après cela, on continua de penser que l’ouverture d’une route alternative à travers l’« Arabie turque » offrirait des avantages commerciaux et politiques immenses en donnant une façade méditerranéenne à l’Irak et à la Perse. D’autres projets de chemin de fer furent donc imaginés pour traverser le désert. Il y eut deux écoles : ceux qui voulaient un chemin de fer à travers tout l’empire ottoman et ceux qui pensaient que la route à travers le nord de la Mésopotamie était la meilleure voie. Les Turcs en 1873 discutaient la possibilité d’un chemin à travers le « Petit Désert », de Homs à Palmyre, et de là jusqu’à Deir ez-Zor. Les hommes politiques et les ingénieurs britanniques, quant à eux, concentrèrent leur attention sur le « Grand Désert », c’est-à-dire au sud de la ligne Damas-Bagdad.

Trois solutions furent proposées. Dès 1878, il fut suggéré qu’un chemin de fer traversât la Palestine de Haïfa, ou Akka, à Salkhad dans le Djebel druze, puis de là à Al-Jawf à travers le Wadi Sirhan, et d’Al-Jawf jusqu’au Koweït avec un embranchement vers Bassora. Une seconde proposition fut de construire un chemin de fer de Salkhad jusqu’à Bassora directement. Une troisième proposition fut suggérée par C. E. Drummond Black en 1908 : un chemin de fer depuis Port-Saïd jusqu’à Bassora via Akaba et Al-Jawf. Mais ce fut finalement l’Allemagne qui obtint la concession du fameux Berlin-Bagdad, même si la guerre empêcha sa totale réalisation.

Toutefois, le tracé de celui-ci ne fit que contourner l’entre-deux syro-irakien et la mainmise britannique sur les mandats palestinien et irakien à la fin de la première guerre mondiale relança les discussions sur son franchissement. Mais aucune liaison ferroviaire ne sera établie à travers le désert syrien : l’époque était désormais à la voiture.

Enfin vint l’automobile

En 1919, un convoi de dix Ford tenta de traverser le désert de la Syrie à l’Euphrate, mais six voitures durent être abandonnées en cours de route et une seule atteignit Deir ez-Zor en bon état. D’autres tentatives furent faites, notamment par des contrebandiers qui, au lendemain de la première guerre mondiale, cherchaient à faire passer en Irak l’or abandonné en Syrie par les troupes turques et allemandes. Dénoncés, les premiers furent rattrapés par un avion et obligés de rebrousser chemin.

En 1922, le cheikh Mohammed Ibn Bassam, chef de l’importante tribu des Rouala, qui était impliqué dans le trafic d’or entre Damas et Bagdad, fit transiter une cargaison d’or dans deux voitures de Damas à Deir ez-Zor, et de là en bateau jusqu’à Bagdad ; les voitures revinrent chargées d’autres marchandises de contrebande. Quelque temps après, un Français établi en Syrie renouvela discrètement la tentative et atteignit directement Bagdad. Mis au courant, le consul général de France à Bagdad s’arrangea pour faire le voyage de retour avec cet audacieux. Leur voiture ne mit que vingt heures à accomplir le trajet entre la capitale de l’Irak et Damas (janvier 1923). Suite à cela, le consul britannique de Damas proposa aux frères Nairn de tenter une traversée du désert entre Damas et Bagdad. Norman et Gerald Nairn étaient deux Néo-Zélandais ayant servi au Proche-Orient durant la première guerre mondiale et qui, après leur démobilisation en Palestine, se lancèrent dans le service de transport et créèrent la Nairn Transport Company of Palestine and Syria.

En avril 1923, Norman Nairn, le consul britannique à Damas, un riche marchand syrien, le consul à Beyrouth et quelques intéressés se lancèrent dans la traversée, par Rutba. Ce fut un succès. En mai 1923, M. de Littinière, inspecteur des travaux publics de l’État de Damas, parcourut la piste et en résuma les caractéristiques. À la fin de l’été, les frères Nairn organisèrent sur ces données un service régulier de transports automobiles de Caïfa (Palestine) à Bagdad ; mais le général Weygand, haut-commissaire de la République française en Syrie, les amena aussitôt à établir la tête de ligne de son service (Overland Desert Route) à Beyrouth, de façon à orienter sur ce port tout le trafic entre Syrie, Mésopotamie et éventuellement la Perse et les Indes. Dès octobre 1923 fonctionna le Nairn Crossdesert mail service. Très vite, une foule de petites entreprises automobiles se mêlèrent de transporter des voyageurs à travers le désert.

Selon le manuel de géographie des services de renseignement de la Marine britannique consacré à la Syrie (Syria 1943), les routes qui traversaient le désert syrien étaient parfaitement adaptées aux moyens de transport modernes car la surface du désert était appropriée au passage des voitures et il n’y avait pas beaucoup d’obstacles à éviter, même s’il existait certains passages délicats, en particulier la descente des escarpements et la traversée des ouadis. Plusieurs pistes furent utilisées à partir de Damas, de Homs et d’Alep vers l’Euphrate en passant par Palmyre. Les services de bus à travers le désert se multiplièrent durant les années 1930, surtout avec l’introduction de l’air climatisé. En 1937, entre Damas et Bagdad, dans les deux sens, on a totalisé le passage de 3 320 véhicules, 23 273 passagers et 6 758 tonnes de marchandises.

Ouverture des liaisons aériennes

Parallèlement à cela, le développement de l’aéronautique conduisit à mettre en place rapidement de nouvelles liaisons aériennes, au départ à l’initiative des militaires.

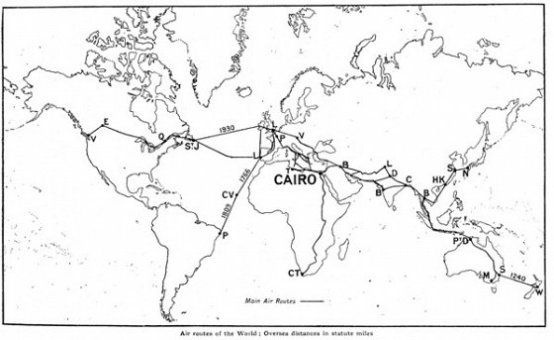

À la conférence du Caire de mars 1921, il fut décidé que la RAF ouvrirait un service régulier entre Le Caire et Bagdad. Le repérage au sol fut confié au major Holt. Pour aider les aviateurs à ne pas se perdre, une immense flèche fut tracée dans le sol par un tracteur. La ligne Le Caire-Bagdad fut ouverte dès l’été 1921 et en octobre un arrangement fut trouvé pour transporter du courrier civil. En septembre 1921, le Times s’enthousiasmait : un officier de la RAF avait fait le voyage de Bagdad à Alexandrie en seulement deux jours, avec une escale à Amman. À la fin du mois de mars 1929, Imperial Airways Ltd. ouvrit entre l’Angleterre et l’Inde un service postal et un service passager avec un vol inaugural de Croydon à Karachi. Celui-ci emprunta la route du désert de la RAF, qui dès lors devint un maillon de la chaîne impériale.

En 1929, la compagnie française Air Orient ouvrit un service hebdomadaire entre Marseille et Beyrouth ; l’année suivante, celui-ci fut prolongé jusqu’à Bagdad via Damas. Enfin, en 1931, un service régulier France-Indochine entre Marseille et Saigon fut établi, incorporant la route du désert Damas-Rutba-Bagdad. La même année, ce fut la Compagnie Royale d’Aviation (KLM) néerlandaise qui inaugura un autre service postal et passager entre les Pays-Bas et Java via l’Égypte, Gaza, Amman, Rutba et Bagdad. À la fin des années 1930, l’entre-deux syro-irakien semble ainsi avoir pour ainsi dire disparu :

Le fait significatif aujourd’hui est la facilité avec laquelle on peut traverser le désert syrien. La sécurité et la brièveté de cette traversée font aussi que le voyageur d’aujourd’hui peut avoir le sentiment que le légendaire ‘tapis volant’ s’est miraculeusement matérialisé. La Mésopotamie est maintenant à un jour de la Méditerranée au lieu d’en être séparée par plusieurs semaines de voyage en caravane[3].

Le développement des liaisons aériennes internationales apparaissait alors comme la clef de l’avenir des pays de la région : le Moyen-Orient pouvait être vu comme « le pivot [the hub] de l’Ancien Monde »[4]

Les deux rives du désert syro-irakien

En 1941, à la suite du coup d’État de Rachid Ali le 3 avril et à son ralliement à l’Allemagne nazie, une attaque britannique fut menée par une colonne de 750 hommes à partir de la Palestine à travers le désert de Syrie. Le 1er juin, les Britanniques pénétrèrent dans Bagdad. Dans The Golden Carpet, Somerset de Chair a laissé de cette expédition un récit épique :

Lorsque le sable lourd du Désert de Libye retombera sur les gourbis de Tobrouk et de Benghazi, émergera l’histoire glorieuse d’une petite armée qui a marché des rivages de la Méditerranée jusqu’à l’Euphrate à travers un désert aride qu’aucune armée de conquête n’avait jamais traversé de par le passé, et qui a porté son coup jusque sur les rives du Tigre en prenant Bagdad et en entrant dans la ville des Califes.[5]

C’est passer sous silence les transformations radicales qui se sont opérées durant les décennies précédentes et qui ont considérablement rapproché les deux rives du désert syro-irakien.

L’amenuisement de l’entre-deux syro-mésopotamien s’est traduit dès la fin de la deuxième guerre mondiale par le développement d’une idée qui auparavant aurait paru incongrue : l’union des deux royaumes hachémites de Jordanie et d’Irak. Trois fois cette idée revient sur le devant de la scène à partir de 1946. Le 14 avril 1947, à l’initiative du roi Abdallah, l’Irak et la Jordanie signent un « traité de fraternité et d’alliance » qui demeure toutefois une coquille vide. En 1951, ce sont les Irakiens Nuri Al-Said et Salih Jabr qui se rapprochent de la Jordanie à l’occasion de l’assassinat du roi Abdallah le 20 juillet, mais ils buttent sur le refus de Talal Ben Abdallah intronisé en septembre et du nouveau gouvernement élu en octobre. Enfin, en réponse à la formation de la République arabe unie (RAU) égypto-syrienne, l’Irak et la Jordanie proclament en 1958 la création d’une Fédération arabe. Le coup d’État irakien du 14 juillet 1958 y mettra fin.

Notes :

[1] « Future of Arab Lands », Times, 5 avril 1921 ; p. 9.

[2] Winston Churchill, The Hinge of Fate, Houghton Mifflin, Boston, 1950 ; p. 460 (cité par Davidson 1960).

[3] Christina P. Grant, The Syrian Desert. Caravans, Travel and Exploration, Black LTD, Londres, 1937 ; p. 295.

[4] John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs, Hodder and Stoughton, Londres, 1957 ; p. 19.

[5] Somerset De Chair, The Golden Carpet, New York, 1945 ; p. 5.

Pour en savoir plus :

- « Moyen-Orient » : une géographie qui a une histoire

- Histoire antique de la Palestine : Les premiers habitants

- Quand Daech nous oblige à relire l’histoire coloniale de la France…

- L'accord secret qui bouleversa l'avenir du Moyen-Orient

Published by La Rochelle à gauche par les actes

-

dans

International

Pages d'Histoire

Moyen-Orient

commenter cet article …

commenter cet article …

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)

/image%2F0958434%2F20160911%2Fob_cc3419_ob-026d11-ob-269d5d-orlando-lagos-orla.jpg)

/image%2F0958434%2F20160911%2Fob_b0b76a_ob-1a38c9-ob-bb86da-asesinato-de-salva.jpg)

/image%2F0958434%2F20160911%2Fob_fbacda_ob-55903e-ob-bcf550-personal-de-bomber.jpg)

Ce même Bonaparte prend le pouvoir entre le 18 et le 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799). Son discours au soir de son coup d’Etat est bien connu : « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée ! Elle est finie ! » Ce qui veut dire que l’on en revient à 1789, comme par enchantement ! Mais le Premier Consul n’appliquera pas vraiment ces principes et finira par établir l’Empire. Le Code Civil du 31 mars 1804 ne reprendra pas les idées avant-gardistes de la Constitution de l’An I. En ce sens, Napoléon Ier apparaît bien comme un homme essentiellement de droite voire d’extrême droite avec l’établissement d’une noblesse d’empire et du rétablissement de l’esclavage dans les colonies, à l’exception de la période des Cent Jours en 1815 durant laquelle il avait fait d’importantes concessions sociales.

Ce même Bonaparte prend le pouvoir entre le 18 et le 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799). Son discours au soir de son coup d’Etat est bien connu : « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée ! Elle est finie ! » Ce qui veut dire que l’on en revient à 1789, comme par enchantement ! Mais le Premier Consul n’appliquera pas vraiment ces principes et finira par établir l’Empire. Le Code Civil du 31 mars 1804 ne reprendra pas les idées avant-gardistes de la Constitution de l’An I. En ce sens, Napoléon Ier apparaît bien comme un homme essentiellement de droite voire d’extrême droite avec l’établissement d’une noblesse d’empire et du rétablissement de l’esclavage dans les colonies, à l’exception de la période des Cent Jours en 1815 durant laquelle il avait fait d’importantes concessions sociales./http%3A%2F%2Fjournal-audible.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Fgraphe-droite-gauche-5ieme-rep.jpg)

/http%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Flebilan.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FHuma.jpg%3Fresize%3D300%2C181)

/http%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Flebilan.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Ffront_populaire_014.jpg%3Fresize%3D300%2C202)

/http%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Flebilan.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F86534683_o.jpg%3Fresize%3D300%2C181)

/http%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Flebilan.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fnumerospecial.jpg%3Fresize%3D217%2C300)

/image%2F0958434%2F20160702%2Fob_d920e2_conges-payes-1936-cgt.jpg)

/image%2F0958434%2F20220503%2Fob_70fda9_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20160207%2Fob_5479ec_ob-7933a9-medium-matraque-2.jpg)

/image%2F0958434%2F20220208%2Fob_88ad58_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220208%2Fob_620b2d_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)

/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)