- « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? »

Charles-de-Gaulle : « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? Ce qu’ils voulaient, c’était glisser vers le nord le long de la mer, pour détruire les bases des V1 et des V2, prendre Anvers et, de là, donner l’assaut à l’Allemagne. Paris et la France ne les intéressaient pas. Leur stratégie, c’était d’atteindre la Ruhr, qui était l’arsenal, et de ne pas perdre un jour en chemin.

Churchill avait demandé à Eisenhower d’essayer de libérer Paris pour Noël. Il lui avait dit : « Personne ne pourra vous en demander davantage. »

Eh bien si, nous étions décidés à demander davantage ! Le peuple de Paris s’est soulevé spontanément et il aurait été probablement écrasé sous les décombres, comme le peuple de Varsovie, s’il n’avait pas été soutenu. Mais il y avait des hommes qui, trois ans plus tôt, à Koufra, s’étaient juré de libérer Paris, puis Strasbourg. Ce sont eux qui ont libéré Paris avec son peuple.

NOTE : Leclerc et sa colonne, qui venaient du Tchad pour rejoindre la Tunisie en guerroyant, avaient fait, dans l’oasis de Koufra, le serment de ne pas déposer les armes avant d’avoir libéré Paris et Strasbourg.

- « Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. »

Charles-de-Gaulle : « Mais nous n’avions pas l’accord des Américains. Quand j’ai vu que l’insurrection parisienne allait être écrasée par une division allemande intacte qui arrivait de Boulogne-sur-Mer, j’ai donné l’ordre à Leclerc de foncer. C’est ainsi que nous avons évité à Paris le sort de Varsovie. Nous avons obligé les Anglo-Saxons à changer de stratégie. Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. Ce qu’ils voulaient, c’était en finir avec Hitler, en essuyant le moins de pertes possibles. Ce qu’ils voulaient épargner, c’était le sang des boys, ce n’était pas le sang, les souffrances et l’honneur des Français.

« Effectivement, si les Anglo-Saxons avaient pu mener leur stratégie jusqu’au bout, ils auraient peut-être réussi à frapper l’Allemagne au cœur plus vite. De toute façon, Hitler aurait fini par être battu, et la France aurait fini par être libérée. Mais si les Français étaient restés passifs, et si nous n’avions pas eu de part à la défaite d’Hitler, c’est au bout du compte lui qui aurait vaincu la France. »

- FIN DE L’EXTRAIT DE L’OUVRAGE « C’ÉTAIT DE GAULLE » D’ALAIN PEYREFITTE -

————– Tome 2, Édition de Fallois Fayard 1997 – pages 84 à 87 —————-

Ce que Roosevelt et les américains voulaient vraiment faire de la France en 1944

Ce que Roosevelt et les américains voulaient vraiment faire de la France en 1944

- « Bien entendu, je traite avec Darlan, puisque Darlan me donne Alger ! Demain, je traiterai avec Laval si Laval me donne Paris ! »

(Franklin Roosevelt, Président des États-Unis, le 23 novembre 1942, devant les émissaires de Charles de Gaulle à la Maison Blanche)

Pour comprendre quels étaient les objectifs de Franklin Roosevelt, et des cercles dirigeants américains, quant à l’avenir de la France après le débarquement, il est utile de relire un passage essentiel des Mémoires de Guerre.

Nous sommes en novembre 1942. Les Anglo-Américains viennent de réaliser le débarquement en Afrique du nord française (Opération Torch), d’ailleurs sans en avoir prévenu le chef de la France Libre. L’affaire a été un succès militaire éclatant puisque les troupes françaises (pétainistes) d’Afrique du nord se sont rendues au bout de 48 heures, après avoir fait seulement semblant de se battre.

En revanche, une décision fait scandale, aussi bien au sein des Français Libres réfugiés à Londres que parmi l’opinion publique britannique : le général américain Eisenhower, bien entendu avec le plein accord du président Roosevelt, a décidé de maintenir l’Amiral Darlan, l’un des dauphins de Pétain, au pouvoir à Alger. En somme, Darlan a retourné sa veste et les Américains l’en récompensent en le maintenant dans ses fonctions à la tête de l’Afrique du nord française !

Sitôt la nouvelle connue, Charles de Gaulle décide d’envoyer deux émissaires à Washington pour protester avec la dernière énergie auprès du président Rososevelt. Lequel les reçoit et leur livre une vision de la France d’après-guerre proprement scandaleuse. C’est ce célèbre passage des Mémoires de Guerre :

Il n’en faut pas davantage pour que le Président Roosevelt surmonte, à l’égard de Darlan, les scrupules démocratiques et juridiques que, depuis plus de deux années, il opposait au général de Gaulle. Par son ordre, Clark reconnaît le haut-commissaire et entame avec lui des négociations qui aboutissent, le 22 novembre, à un accord en vertu duquel Darlan gouverne et commande, pourvu qu’il donne satisfaction à ses vainqueurs anglo-saxons.

Sans doute, le Président fait-il publier une déclaration affirmant que les arrangements politiques conclus entre Eisenhower et Darlan ne sont « qu’un expédient temporaire. » Mais recevant, le 23, André Philip et Tixier et s’irritant de leurs protestations, il leur crie : « Bien entendu, je traite avec Darlan, puisque Darlan me donne Alger ! Demain, je traiterai avec Laval si Laval me donne Paris ! »

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Tome 2, l’Unité, 1942-1944, chapitre « Tragédie »

Page 48 (édition Plon)

On voit donc bien la collusion qu’il y avait entre les autorités américaines et les autorités du régime de Vichy. Le président Roosevelt et les cercles dirigeants américains voulaient disposer, au sortir de la guerre, d’une France aussi domestiquée que celle qu’avait souhaitée Hitler. C’était finalement un conflit d’impérialisme entre les Américains et les Allemands, rien d’autre.

Et Roosevelt souhaitait promouvoir les pétainistes contre de Gaulle parce qu’il savait parfaitement qu’ils seraient infiniment plus dociles, pour obéir à Washington comme ils obéissaient à Berlin, plutôt que le Fondateur de la France Libre, dont l’intransigeance sur l’indépendance de la France était déjà légendaire.

Cette vision stratégique de ce que devait devenir la France d’après-guerre selon Washington a été confirmée et précisée par Charles de Gaulle, vingt ans après les événements. Toujours à Alain Peyrefitte, dans un autre passage capital de l’ouvrage C’était de Gaulle. Passage que voici :

—- EXTRAIT DE L’OUVRAGE « C’ÉTAIT DE GAULLE » D’ALAIN PEYREFITTE —-

———————— Palais de l’Élysée, 17 juin 1964 —————————

————– Tome 2, Édition de Fallois Fayard 1997 – page 52 —————-

- « Roosevelt était un type qui voulait dominer l’univers et, bien entendu, décider du sort de la France. Alors, de Gaulle, ça l’embêtait ; il ne le trouvait pas assez souple. »

Charles-de-Gaulle : « Roosevelt était un type qui voulait dominer l’univers et, bien entendu, décider du sort de la France. Alors, de Gaulle, ça l’embêtait ; il ne le trouvait pas assez souple. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le Maréchal était encore là, il n’aurait rien à leur refuser ; ce qui était bien vrai.

Ensuite, Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giraud.

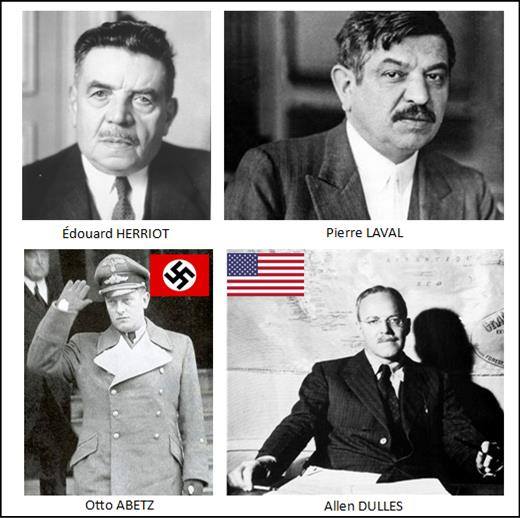

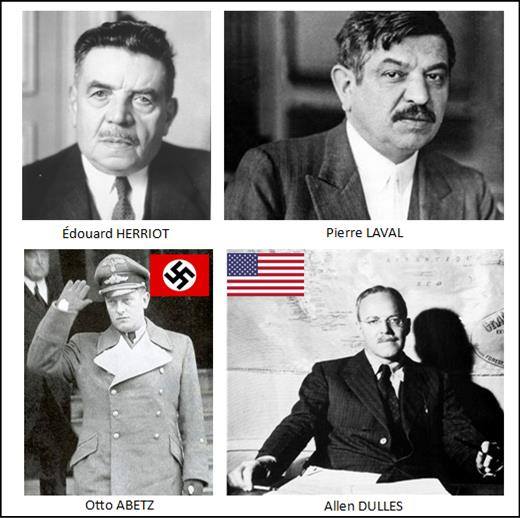

Puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j’allais y entrer, avec Laval, Herriot. Tout ça été manigancé avec Otto Abetz [Représentant de Hitler à Paris sous l’Occupation] et avec Allen Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. »

Alain Peyrefitte : – Allen Dulles

Charles de Gaulle : – Oui, c’est ça. D’abord moi, en arrivant à Paris, j’aurais foutu ce gouvernement au [trou][...]. Vous pensez, à l’époque, Herriot, Laval et Abetz ça ne pesait pas lourd. Mais Roosevelt se figurait qu’Herriot assurerait la continuité avec la IIIe et Laval avec Vichy, et que tout ça allait apparaître comme la République.

Seulement, Hitler, ça l’a exaspéré quand il a su ça. Il a dit : « De quoi, de quoi ? Laval, Herriot, et tout ceux-là ? » Alors, il a fait savoir à Laval de s’en aller à Sigmaringen, il l’a fait dire aussi au Maréchal, il a désavoué Abetz, il a fait remettre Herriot dans sa prison. Il a tout nettoyé.

Le gouvernement que Roosevelt (ci-dessus) voulait imposer aux Français en 1944 : Pierre Laval et Édouard Herriot (ci-dessous) !

L’opération avait été préparée en concertation avec le chef de la CIA Allen Dulles et l’ambassadeur d’Hitler à Paris Otto Abetz…

Le Président Roosevelt refusa toujours de reconnaître la légitimité de la France Libre, préférant maintenir une ambassade auprès de Pétain et du régime de Vichy jusqu’en novembre 1942, puis usant des manœuvres les plus tortueuses pour tenter d’écarter Charles de Gaulle du pouvoir et installer, à sa place, des dirigeants plus malléables.

Ainsi, en août 1944, soit plus de deux mois après le débarquement de Normandie, le Président Roosevelt espérait encore installer au pouvoir à Paris Édouard Herriot – homme politique radical de la IIIe République – et Pierre Laval – la figure la plus honnie de la Collaboration, avec lequel il avait d’ailleurs des liens de parenté par alliance. Ce projet scandaleux, minutieusement décrit par de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, avait été ourdi par une étroite concertation entre le chef de la CIA Allen Dulles, l’ambassadeur d’Hitler à Paris Otto Abetz et le dauphin de Pétain.

Allen Dulles (1893 – 1969) fut le premier directeur civil de la Central Intelligence Agency (CIA), du 26 février 1953 au 29 novembre 1961, et l’un des sept membres de la commission Warren chargée d’enquêter sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Il était également le frère cadet de John Foster Dulles, Secrétaire d’État des États-Unis du gouvernement Dwight Eisenhower, de 1953 à 1959, et actionnaire principal de la United Fruit Company, société bananière influente dans les républiques bananières d’Amérique latine.

Allen Dulles est un personnage des plus controversés : sa carrière au sein de l’État américain ne cessant d’être émaillée de conflits d’intérêts personnels et familiaux plus ou moins importants, dus à sa participation à la vie de grands groupes industriels internationaux ainsi qu’à la carrière de son frère John Foster Dulles qui travailla lui aussi pour ces grands groupes.

Otto Abetz (1903 – 1958), francophone et francophile, représenta l’Allemagne en France en 1938 et en 1939, d’où il fut expulsé le 30 juin 1939 comme présumé espion. Le 8 juillet 1940, à la suite de l’armistice entre la France et l’Allemagne, il fut de nouveau envoyé en France. Nommé ambassadeur de l’Allemagne le 3 août 1940, il conserva ce poste jusqu’en 1944 et travailla à mettre en place une politique de collaboration. En juillet 1949, le tribunal militaire de Paris le condamna à 20 ans de travaux forcés pour crimes de guerre, en particulier pour son rôle dans l’organisation de la déportation des juifs de France vers les camps de la mort. Il fut libéré en avril 1954.

Charles de Gaulle : « Bohlen [L’ambassadeur des États-Unis en France] se comporte envers moi comme Roosevelt il y a vingt ans. Il reçoit en permanence des députés, des sénateurs, des journalistes, et il les monte contre nous. Je n’en ignore rien. Ils font tous ça, les Américains.

NOTE : Charles E. Bohlen (1904 – 1974) fut ambassadeur des États-Unis en France de 1962 à 1968. Très hostile à de Gaulle, Charles E. Bohlen avait des liens de parenté proches avec Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, héritier des aciéries Krupp, l’un des principaux fabricants d’armes de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, criminel nazi reconnu coupable de pillage et de crime contre l’humanité le 31 juillet 1948, et condamné à douze ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens.

Charles de Gaulle : « Roosevelt, c’était pareil, il ne traitait qu’avec des gens qui étaient mes ennemis. Il avait autour de lui, à Washington, des types comme Chautemps.

Alain Peyrefitte : – Et Saint John Perse.

Charles-de-Gaulle : – Oui, Léger qui avait été limogé par Paul Reynaud. Et d’autres du même tonneau, avec qui Roosevelt prenait le thé. Ils le montaient contre moi, en remâchant leurs échecs. Seulement, ça continue. Alors, Bohlen ne voit que nos adversaires, les Mitterrand et les Maurice Faure.

NOTE : Camille Chautemps, ministre d’État du Front populaire, successeur de Léon Blum de juin 1937 à mars 1938 à la tête du gouvernement, fut vice-président du Conseil des gouvernements Édouard Daladier, puis du gouvernement Paul Reynaud. Ardent partisan de l’Armistice et très hostile à de Gaulle, il fit partie du gouvernement de Philippe Pétain jusqu’au 12 juillet 1940. En novembre 1940, chargé d’une mission officieuse, il partit pour Washington, et choisit d’y demeurer jusqu’en 1944.

NOTE : Alexis Léger, secrétaire général du Quai d’Orsay 1933 à 1940, artisan de la rencontre de Munich (et grand poète sous le pseudonyme de Saint-John-Perse) avait été mis en disponibilité par Paul Reynaud, Président du Conseil, le 20 mai 1940. Il s’était ensuite réfugié aux États-Unis.

Charles de Gaulle : « Churchill, lui non plus, n’admettait pas qu’on ne plie pas. Au lieu de trouver des gens de caractère qui lui auraient tenu tête, il s’entourait de gens qui étaient couchés par terre.

« Je me rappelle un soir, quand j’ai rencontré Roosevelt pour la première fois, au Maroc. Roosevelt voulait m’obliger à me soumettre à Giraud. J’ai envoyé Roosevelt faire foutre, poliment mais fermement. Alors, Churchill m’a fait une scène invraisemblable. Je l’ai mal pris, et je lui ai dit : « Qu’est-ce que ça veut dire : On ne vous comprend pas ? Vous n’êtes pas digne de votre charge ! » Je l’ai très mal traité.

Alors, le dernier jour, on s’est réuni autour de Roosevelt pour se dire adieu. Churchill, devant tout le monde, a commencé à me refaire une scène en me disant : « Vous n’avez pas suivi le Président. » Il piquait une lèche éhontée à Roosevelt, et c’est Roosevelt qui, à la fin, a trouvé que ça suffisait et lui a imposé silence. Il a dit : « Maintenant, il faut que ces deux généraux se serrent la main devant les photographes. »

« La politique de Roosevelt, c’était exactement celle qu’ont aujourd’hui les Américains dans le Sud-Est asiatique. Ils ne peuvent pas en imaginer d’autre. Des marionnettes, c’est ça qu’ils veulent en face d’eux. »

– FIN DE L’EXTRAIT DE L’OUVRAGE « C’ÉTAIT DE GAULLE » D’ALAIN PEYREFITTE –

————————– Palais de l’Élysée, 17 juin 1964 —————————

————– Tome 2, Édition de Fallois Fayard 1997 – page 52 —————-

/http%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL620xH514%2FGC3A9nC3A9ra2471-2db98.jpg)

La marionnette nommée Général Giraud, promue par Roosevelt pour tenter de contrer Charles de Gaulle.

Cette célèbre et hypocrite poignée de mains entre de Gaulle et le général Giraud, pétainiste passé au service des Américains, fut exigée par Roosevelt lors de l’entrevue des quatre hommes au Maroc en 1942. On distingue Roosevelt (à gauche) et Churchill (à droite) assis à l’arrière-plan, en train de contempler avec satisfaction cette scène de théâtre organisée devant les appareils photos des journalistes de la presse anglo-saxonne.

Le président américain voulait absolument promouvoir Giraud, personnage falot, peu intelligent et sans tempérament, pour empêcher Charles de Gaulle d’accéder au pouvoir. Car le patron de la Maison Blanche, qui était intelligent et sournois, avait parfaitement compris que de Gaulle était le seul homme d’État français, le seul capable de faire échec au projet des États-Unis de vassaliser la France après la fin de la guerre.

Conclusion

Conclusion

La commémoration du 6 juin 1944 en très grandes pompes, avec les plus hautes autorités de l’État, semble parfaitement légitime et nécessaire à nos compatriotes, tellement des pans entiers de l’Histoire réelle ont été occultés depuis 70 ans.

Il est donc plus que temps que les Français fassent pour de bon le « travail de mémoire » qu’on leur demande, à condition de le faire dans son intégralité, sans biais ni a priori, et sans passer sous silence les actions précises des Alliés, et tout spécialement des Américains à l’encontre de la souveraineté et de l’indépendance de la France.

S’il y a certes toutes les raisons pour s’incliner devant la mémoire des soldats anglais, canadiens et américains morts sur le sol de France, qui ont contribué de façon décisive à la fin de l’Occupation nazie, il n’y a en revanche aucune raison de permettre aux États-Unis d’Amérique de camoufler les objectifs politiques peu reluisants qui étaient ceux de leur gouvernement à l’époque des faits.

Il est important que les Français, et notamment les jeunes générations, sachent que Roosevelt avait décidé :

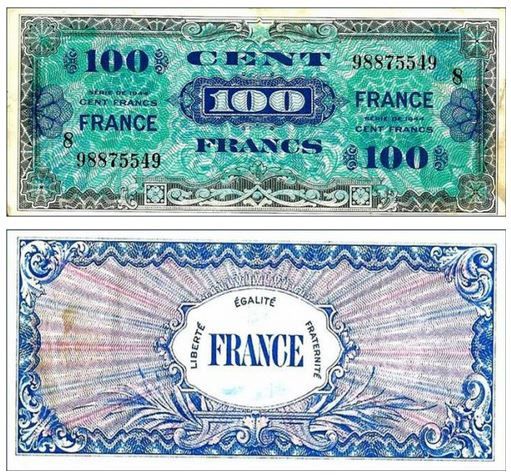

- de placer la France « libérée » sous son occupation militaire américaine,

- de lui imposer une « fausse monnaie » imprimée aux États-Unis,

- et de maintenir Pierre Laval au pouvoir, figure hideuse et honnie de la Collaboration et de l’intelligence avec l’ennemi, et tout cela avec la complicité de l’ambassadeur d’Hitler en France.

Par la même occasion, il serait utile de rappeler le soutien financier considérable qu’apporta l’oligarchie industrielle et financière américaine à Adolf Hitler et à son régime pendant toute les années 30 ,et pendant encore une grande partie de la guerre. Les travaux d’Anthony Sutton, désormais de plus en plus connus, permettent notamment de jeter une lumière crue sur cette coopération secrète entre les États-Unis et l’Allemagne hitlérienne.

Tous ces rappels historiques permettraient à Washington de faire à son tour, et utilement, son « travail de mémoire » et sa « repentance ». Cela permettrait aussi d’inviter Washington à abandonner ses prétentions à l’hégémonie mondiale.

Au lieu de se plier servilement à l’opération de communication voulue par Washington afin de légitimer son hégémonie actuelle sur l’Europe et la France - par Union européenne et Otan interposées -, le président Hollande devrait ainsi garder à l’esprit que son rôle est d’enseigner la vérité historique aux jeunes générations et d’être « le garant de l’indépendance nationale », comme le lui en fait obligation l’article 5 de notre Constitution......

Sur le même sujet, lire aussi :

Sur le même sujet, lire aussi :

- Le débarquement vécu par la Résistance intérieure par Roland Leroy, dirigeant de la Résistance en Normandie, ancien directeur de l'Humanité, député honoraire

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL620xH514%2FGC3A9nC3A9ra2471-2db98.jpg)

/image%2F0958434%2F20140528%2Fob_793548_rug5m6p.JPG)

/image%2F0958434%2F20190701%2Fob_98b654_moulin-harcourt-1937.jpg)

/image%2F0958434%2F20231219%2Fob_76b78d_3138.jpg)

/image%2F0958434%2F20180106%2Fob_c469e0_louisemichel1.jpg)

/image%2F0958434%2F20210307%2Fob_174879_louise-michel.jpg)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)

/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)