Avec Glucksmann c'est la vieille gauche qui revient !

Ceux qui veulent le retour de François Hollande (fondateur de la Macronie[0]) aux présidentielles peuvent voter pour Glucksmann aux européennes ou s'abstenir !

L'union de la gauche sans Mélenchon ? Manon Aubry répond à Raphaël Gluxmann...

...S’il y a un après à construire, c’est l’après-Macron, pas l’après Mélenchon. Et on ne peut pas le laisser dans les mains de Jordan Bardella et Marine Le Pen ni dans les mains de ceux qui ont créé Emmanuel Macron et permis son ascension. Voilà ce qui devrait nous occuper.

" Cher Raphaël,

Dans une récente interview, tu as annoncé vouloir faire une union débarrassée de la ligne incarnée par Jean-Luc Mélenchon. “ Il faudra une union politique après ces élections mais ce ne sera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon[1] ”. Bien que je sois, tu t’en doutes, en profond désaccord, ta déclaration a le mérite de lever deux hypocrisies.

- La première est de dire que cette élection européenne ne va pas impacter la structuration de la politique française.

Certains poussaient des cris d’orfraie quand nous parlions de l’importance capitale de cette élection dans le paysage politique national. Tu en fais désormais un argument de campagne en demandant la faveur des scrutins pour fonder une nouvelle union à gauche. Merci de nous donner raison sur ce point.

- La seconde est que l’opposition à Mélenchon ne repose pas sur son style ou ses “ excès verbaux ”, mais bien sur sa ligne politique.

Cela a le mérite de la clarté. On comprend mieux pourquoi tu n’as pas soutenu le programme de la NUPES il y a deux ans, qui a pourtant remporté le 1er tour des élections législatives en 2022.

L’après-Macron plutôt que l’après-Mélenchon

L’après-Macron plutôt que l’après-Mélenchon

Quand nous sommes occupés à construire l’après-Macron, tu prépares donc l’après-Mélenchon. C’est, je pense, une erreur politique à de nombreux titres.

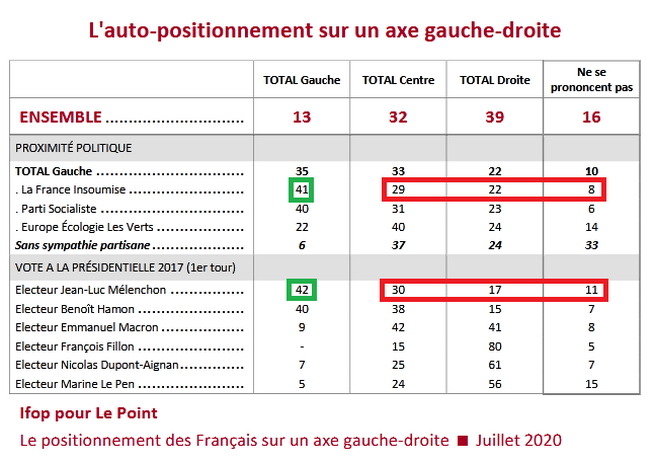

- Penser tout d’abord que le pouvoir pourra se conquérir sans le bloc populaire qu’a réuni Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, seul parti de gauche à avoir dépassé les 20% ces 12 dernières années, c’est non seulement se priver d’une force populaire mais c’est nécessairement changer le barycentre politique.

- Qu’est ce qui te pose problème dans “ la ligne Mélenchon ” et donc son corollaire le programme de l’avenir en commun ?

- Est-ce l’engagement à rompre avec un modèle économique générateur d’inégalités et de désastres écologiques ?

- La planification écologique ?

- Le protectionnisme solidaire ?

- La retraite à 60 ans ?

- La taxation des plus riches et des multinationales ?

Renoncer à son ambition et à cette “ ligne ” c’est renoncer à une ambition écologique et sociale, dans l’espoir de charmer un électorat hypothétique, désillusionné par Macron, qui se contenterait de pansements sur une jambe de bois.

C’est sans doute ce qui caractérise le mieux la social-démocratie dont on a déjà bien vu avec François Hollande les limites et les échecs. L’union sans Mélenchon a déjà été testée entre 2012 et 2017. On a vu le résultat : la loi El Khomri, la déchéance de nationalité, le traité budgétaire européen et Manuel Valls à Matignon ! Merci, mais non merci.

La social-démocratie, ancrée dans une philosophie désormais obsolète, se limite à redistribuer les bénéfices d’une croissance économique, endossant ainsi tacitement les principes du capitalisme.

🔴 C’est, à mon sens, une double impasse.

- Politiquement, cette approche ne remet pas en cause le rapport de forces favorisant ceux qui ont déjà amassé des richesses considérables - pas étonnant que tu ne vois d’ailleurs “ aucun problème si les riches paient leurs impôts”.

- Structurellement, elle se base sur une croissance illimitée dans un monde aux ressources finies, déjà plongé dans une crise écologique insoutenable.

- Figée dans ses origines, la social-démocratie a visé des gains mineurs dans le cadre du système économique actuel, sans explorer de véritables alternatives. Sa soumission aux lois du marché l’a même poussée à éroder les protections sociales qu’elle avait jadis mises en place.

Par conséquent, ses bases l’ont abandonnée, cherchant des ruptures politiques capables de mettre fin à la dégradation de leurs conditions de vie, tant écologiques que sociales.

C’est sur cette gauche laissée en jachère par les trahisons de François Hollande que nous avons cherché à reconstruire. C’est ce projet aussi qui m’a convaincue d’abandonner le monde associatif pour m’engager en politique il y a 5 ans quand la France insoumise est venue me chercher. Il fallait retrouver un récit et un horizon émancipateurs. Et rassembleurs. C’est le double défi que nous avons réussi, je crois, en 2022 avec le score de Jean-Luc Mélenchon de 22%.

Le programme de la NUPES comme boussole

Le programme de la NUPES comme boussole

Nous aurions pu à ce moment acter une victoire, comme une forme de revanche sur ceux qui ont fait perdre à la gauche sa boussole ces dernières années. Mais nous avons fait le choix d’ouvrir les portes et les fenêtres, de rassembler encore plus largement, pour créer la NUPES.

Derrière la NUPES une stratégie politique et un programme communs[2]. Sur lesquels le Parti Socialiste dont tu as pris la tête de liste pour les européennes, a pourtant fait campagne et lui a permis d’obtenir un groupe politique à l’Assemblée nationale.

- Comment expliquer maintenant que le parti socialiste aurait renoncé à ce programme ? Sa stratégie ?

- C’était juste un bout de papier sur lequel faire campagne pour sauver quelques sièges de députés ?

A toutes fins utiles, je rappelle que ce programme comportait un chapitre entier sur les questions européennes[2 chapitre 8]. Qui, je pense, pouvait marquer un moment fondateur au sein de la gauche, 17 ans après la déchirure du Traité Constitutionnel européen en reconnaissant enfin la primauté du vote des Français contre les règles libérales de l’Union européenne. Pour la 1ère fois, la gauche dans son ensemble était capable d’assumer les nécessaires rapports de force pour dépasser les blocages posés par les règles européennes.

- Le marché de l’électricité européen impose une dérégulation de nos tarifs réglementés de l’électricité.

- Les règles de la concurrence imposent la vente à la découpe de fret SNCF.

- Les règles budgétaires imposent des coupes budgétaires dans nos services publics et la protection sociale comme les annonces de Bruno Le Maire le confirment.

🔴 Nous disons que nous n’appliquerons pas ces règles.

Je sais que tu n’as jamais soutenu la NUPES mais je veux ici interroger les millions d’électeurs et électrices de gauche qui ont cru et croient encore à son programme : veulent-ils un retour en arrière ?

Tu évoqueras certainement les questions internationales comme pomme de discorde.

Tu évoqueras certainement les questions internationales comme pomme de discorde.

Sur l’Ukraine, je connais nos divergences. Tu fais le choix de l’escalade militaire vers la guerre, je fais celui de l’action diplomatique pour la paix. Sur le plan de la guerre, tu sais que j’ai voté au Parlement européen tous les textes de soutien à l’Ukraine. J’ai d’ailleurs proposé également l’annulation de la dette ukrainienne plutôt que de les livrer aux griffes des marchés financiers. Nous étions bien seuls à mener ce combat. Mais nous refusons une escalade militaire qui pourrait se solder par une guerre généralisée entre deux puissances nucléaires. Le grand socialiste Jaurès ne disait-il pas “on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre”. La guerre est une impasse, la seule issue est diplomatique.

Sur l’adhésion à l’Union européenne, je resterai fidèle au projet de la NUPES et continuerai de défendre l’harmonisation sociale, fiscale et environnementale comme condition préalable à tout élargissement. Je ne reviendrai pas sur l’échange fécond que tu as eu avec François Ruffin, lequel a minutieusement abordé cette divergence, notamment dans un contexte où le salaire minimum en Ukraine ne dépasse pas les 200 euros par mois. Après le précédent élargissement, la moitié des délocalisations a eu lieu au sein même de l’Union européenne et a accentué encore un peu plus une fracture entre les ouvriers et la construction européenne.

🔴 Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.

La rupture, en France comme en Europe

La rupture, en France comme en Europe

L’unité pour l’unité n’a aucun sens. L’unité de la gauche ne saurait être réduite à une simple convergence de circonstances ou à un idéal abstrait.

- Une vérité s’impose : la rupture a été le dénominateur commun entre des forces aux histoires, méthodes et projets politiques différents. Sans rupture, pas d’union. En incarnant cette ligne politique, Jean-Luc Mélenchon, a forgé cette union non par compromis, mais par la conviction ferme qu’un changement radical était impératif. Il a prouvé qu’une alternative était possible, et ce, contre toute attente.

- Cette rupture n’est pas un mot théorique envoyé en l’air mais bien une réalité concrète et programmatique. Elle se manifeste à travers des choix politiques clairs, se distinguant de la voie empruntée par ceux qui préfèrent la cogestion confortable avec des forces opposées à nos valeurs.

🔴 C’est là peut-être là en réalité que se trouve notre point fondamental de divergence.

Je t’ai entendu dire “ faites de notre groupe le 1er groupe au Parlement européen ”. Outre que vous êtes donnés dans les sondages à une quarantaine de sièges du PPE, le groupe de droite et que le score français ne peut rien y changer, tu omets de préciser qu’en toute hypothèse le groupe socialiste ne sera jamais en mesure de gouverner seul les institutions européennes.

- Une alliance sera donc reconduite entre les socialistes européens, le groupe des macronistes (Renew) et la droite comme vous avez gouverné ensemble avec la présidente de la commission européenne actuelle Ursula Von Der Leyen.

- Une distribution des postes à prestige aura lieu dans un accord de couloir dont les institutions européennes ont coutume.

- C’est le schéma qui se répète inlassablement : voilà plus de 40 ans que les socio-démocrates européens gouvernent avec la droite européenne.

- Pour quelles politiques ? Aux côtés de la droite, les socialistes européens votent tous les accords de libre-échange, la réforme du marché de l’énergie qui va faire exploser nos factures d’énergie, ou encore la réforme du pacte asile-immigration, forme de copie bis de la loi Darmanin qui prévoit notamment le financement de murs aux frontières de l’Union européenne.

- Les socialistes européens sont également responsables des nouvelles règles budgétaires qui prévoient la pire cure d’austérité que notre continent n’ait jamais connu. Cela fait des mois que j’alerte.

Nous avions déjà pris position sur ce sujet avec Jean-Luc Mélenchon en 2022, en mettant en garde contre un risque de hausse de la TVA. Nous y voilà : Bruno Le Maire et Emmanuel Macron déroulent leur plan de rigueur implacable et nous ont donné le menu de leur saignée sociale : suppression de postes dans les écoles, augmentation du reste à charge pour les médicaments et les consultations médicales, rabotage de la rénovation thermique des logements, nouvelle réforme de l’assurance chômage et donc, pour couronner le tout, une possible hausse de la TVA.

🔴 Bref, faire la poche des pauvres et des chômeurs plutôt que des profiteurs.

Tu vas me dire que tu ne partages pas forcément ces positions. Mais on ne parle pas de quelques positions isolées.

- Lorsqu’elles sont majoritaires à plus de 90% dans ton groupe, comment penser sérieusement que cela va changer ?

- Tu le sais comme moi, tous ces textes n’auraient pas été adoptés si la majorité du groupe socialiste européen ne les avait pas votés et soutenus.

Tirer les leçons des échecs passés

Tirer les leçons des échecs passés

L’union que tu prônes en France est, en réalité, proche de celle que tu fais au sein du parlement européen : elle nie les leçons cruciales des deux dernières décennies. Faire abstraction des messages envoyés par le peuple, comme le rejet cinglant du traité constitutionnel européen de 2005, l’émergence déterminante du mouvement des Gilets jaunes, et les manifestations massives contre les réformes des retraites de Macron, c’est choisir sciemment l’aveuglement. Sans doute ils te paraissent étrangers car tu y as peu participé.

Mais ces événements ne sont pas anecdotiques à mon sens ; ils sont le reflet d’un désir profond de changement.

Prétendre repartir sur les bases d’une social-démocratie éculée, même repeinte aux couleurs de l’écologie, c’est ignorer les appels à une transformation radicale que les élections de 2022 ont rendus évidents.

🔴 La gauche doit être une force de rupture, pas d’accompagnement.

- La véritable unité repose sur cette fondation.

- Tout autre chemin est une impasse, une illusion dangereuse qui ne fera que perpétuer les cycles d’échecs et de désillusions.

- Dès lors, tous ceux qui pensent que l’union se fera après les élections européennes contre sa force motrice nous condamnent à reproduire les erreurs de l’ère Hollande.

Cette lettre est peut-être un peu longue, mais la forme me paraît plus propice à l’échange intellectuel que quelques invectives sur twitter. Elle vise à nourrir la réflexion des électeurs de gauche, sans doute un peu circonspects (voire démobilisés) face à la désunion de la gauche.

Je veux leur dire que je continuerai de toutes mes forces à me battre pour réunir le plus largement possible sur la base du programme de la NUPES. C’est dans cet objectif que j’avais proposé la tête de liste aux écologistes[3] - je ne pense pas que beaucoup de responsables politiques aient déjà accepté de se retirer de la tête d’affiche ?

Pendant que certains veulent faire campagne contre la 1ère force de gauche, nous continuerons d’accueillir tous les orphelins de la NUPES[2][4]comme les écologistes Damien Carême (eurodéputé EELV), Camille Hachez (ancienne responsable des Jeunes écolos) ou Arash Saiedi (ex-coordinateur de Génération.s, le parti de Benoït Hamon).

🔴 Car s’il y a un après à construire, c’est l’après-Macron, pas l’après Mélenchon.

🔴 Et on ne peut pas le laisser dans les mains de Jordan Bardella et Marine Le Pen ni dans les mains de ceux qui ont créé Emmanuel Macron et permis son ascension. Voilà ce qui devrait nous occuper.

Manon Aubry "

Notes :

[0] Sous-titré " Les secrets d'un quinquennat ", " Un président ne devrait pas dire ça... " est un livre des journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié le 12 octobre 2016 par les éditions Stock, consacré aux cinq années d'entretiens privés des deux hommes avec le président de la République française François Hollande. L'ouvrage est à l'origine d'une importante polémique notamment au sein de la majorité du moment, et est considéré comme l'un des facteurs conduisant au renoncement de François Hollande à se présenter à l'élection présidentielle française de 2017.

[1] Raphaël Glucksmann : La rupture avec Jean-Luc Mélenchon, sur le fond, est consommée

[2] Programme partagé de gouvernement de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale

[3] Nous sommes prêts à ce que les écologistes mènent la liste commune, par exemple avec Marie Toussaint puisque c’est le choix qui a été fait par les membres d’EELV.

[4] Programme officiel de l'Union Populaire de Manon Aubry (Ce document s’appuie sur une version initiale rédigée à partir du programme des jeunes de la NUPES et du bilan de la délégation insoumise au Parlement européen.)

Pour en savoir plus

- STOP ! Car avec Raphaël Glucksmann, un autre Macron est possible

commenter cet article …

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)

/image%2F0958434%2F20240409%2Fob_90a569_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20240409%2Fob_1ce0ba_417512896-2109757466068605-80343044543.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_5b772a_gjnwlasw0ae4d-p.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_4a68ea_gjnwlppwuaabtem.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_8b1d34_2.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_16881c_gjnwk-zxuaazvti.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_38caae_1.jpg)

/image%2F0958434%2F20240328%2Fob_e8afd4_434501117-7873709009307289-47767728293.jpg)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_b7696b_gjnwlpdwwaafdn0.jpg)

/image%2F0958434%2F20240414%2Fob_2d0d77_image-0958434-20240328-ob-3bf06d-9-jui.jpg)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_72583f_11.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_8e23b3_22.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_16b83e_222.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_a9ef99_3.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_bd422b_333.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_01bf42_4.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_bcd17e_55.PNG)

/image%2F0958434%2F20240327%2Fob_2a45c6_image-0958434-20240326-ob-ac84b7-555.png)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_f0b616_6.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_9e1559_666.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_687430_7.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_bce7d7_77.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_a94f3f_8.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_a2656e_88.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_996b21_9.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_7082df_99.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_b0d8a5_10.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_dbad7c_100.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_1dd68c_111.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_e5d452_12.PNG)

/image%2F0958434%2F20240326%2Fob_ab2dc8_122.PNG)

/image%2F0958434%2F20240414%2Fob_a58272_photo-5816744457914139637-y-726x1024.jpg)

/image%2F0958434%2F20240328%2Fob_e00154_gr-code-rejoint-lfi.jpg)

/image%2F0958434%2F20240105%2Fob_a37646_gdgtupbwyaad69s.jpg)

/image%2F0958434%2F20231207%2Fob_1010f6_rect-web-qg2uotss6nqpyzf4h4gw6dkzdk287.png)

/image%2F0958434%2F20231010%2Fob_4543f4_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20231009%2Fob_abff56_145454-couverture-hres-0.jpg)

/image%2F0958434%2F20230824%2Fob_427261_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20230824%2Fob_3c98d3_capture1.PNG)

/image%2F0958434%2F20230710%2Fob_50c5b1_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20230710%2Fob_723385_b.jpg)

/image%2F0958434%2F20230710%2Fob_3b3afc_347436323-671229788376961-488239638898.jpg)

/image%2F0958434%2F20230710%2Fob_7e6aee_1.jpg)

/image%2F0958434%2F20230710%2Fob_e3a9b8_347425421-671229795043627-399272963637.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_9d07bb_347390265-649749214010719-574244644292.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_d58c29_347601152-649749217344052-876059679936.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_f3cc11_347422321-649749220677385-374763678049.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_a5e26b_347617538-649749307344043-708621493979.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_aa7c79_347399240-649749314010709-249891070011.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_c50652_347425473-649749330677374-396406478678.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_ad7982_347398660-649749400677367-124667837132.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_642fe2_347386237-649749414010699-142504004675.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_1e8bed_347247579-649749427344031-500102642476.jpg)

/image%2F0958434%2F20230711%2Fob_406016_347414427-649749224010718-359067990024.jpg)

/image%2F0958434%2F20230713%2Fob_a2244e_f018ivhxwaal10k.jpg)

/image%2F0958434%2F20230713%2Fob_fdfc7a_f018ivhxwaal10k.jpg)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_3dfafc_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_4566f3_60-ans-40-annuites.jpg)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_b7eafd_1.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_115bc4_2.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_077ca8_3.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_ec11a0_4.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_cdf956_5.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_dc00c8_6.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_af27fe_7.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_4117f9_8.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_e49d2e_6e-republiquelfi.jpg)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_8da65f_9.PNG)

/image%2F0958434%2F20230621%2Fob_152e68_10.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_3581cb_photo0560.jpg)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_d16c01_11.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_998f94_12.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_eb9ce0_13.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_e05b53_14.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_a36cc4_15.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_35d062_arton22485.jpg)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_7c7811_16.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_bc97e7_17.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_9f39c2_18.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_98cfff_19.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_8e6aad_20.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_97dc88_21.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_0f8e9d_macron-le-pen-2-faces-du-systeme-2.jpg)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_479822_22.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_432510_23.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_b694e6_nupes1.JPG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_95a2a6_24.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_56458b_25.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_697f9c_26.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_22bae0_27.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_c6b66f_28.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_c1c20c_29.PNG)

/image%2F0958434%2F20230622%2Fob_6578aa_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20220617%2Fob_a51620_meeting-melenchon-parc-des-expos-69-6.jpg)

/image%2F0958434%2F20220714%2Fob_ed0b27_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220617%2Fob_9908c3_capture.JPG)

/image%2F0809915%2F20220614%2Fob_dac8cf_image-1449569-20210622-ob-dfe1d5-abste.jpeg)

/image%2F0958434%2F20220504%2Fob_ff6a20_b.jpg)

/image%2F0958434%2F20220504%2Fob_00112e_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20220505%2Fob_ea78e8_a.png)

/image%2F0958434%2F20220504%2Fob_e0f3a8_b.jpg)

/image%2F0958434%2F20220506%2Fob_53fa21_visuel-base-nupes1.jpg)

/image%2F0958434%2F20220503%2Fob_ade211_capture-1jpg.JPG)

/image%2F0958434%2F20220503%2Fob_157676_capture-1jpg.JPG)

/image%2F0958434%2F20220503%2Fob_026a04_up-lr-fait-11.JPG)

/image%2F0958434%2F20220501%2Fob_cbdaaa_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20220430%2Fob_3ee517_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220430%2Fob_078018_b.jpg)

/image%2F0958434%2F20220430%2Fob_561ee8_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220430%2Fob_3280c7_capture1.JPG)

/image%2F0958434%2F20220501%2Fob_a1843c_c.jpg)

/image%2F0958434%2F20220501%2Fob_6a04e9_d.jpg)

/image%2F0958434%2F20220501%2Fob_e2a4d5_e.jpg)

/image%2F0958434%2F20220421%2Fob_b4601b_image-0958434-20220419-ob-3ef182-captu.jpg)

/image%2F0958434%2F20220420%2Fob_867692_capture1.JPG)

/image%2F0958434%2F20220420%2Fob_c1e63e_capture1.JPG)

/image%2F0958434%2F20220420%2Fob_fe8eee_capture1.JPG)

/image%2F0958434%2F20220420%2Fob_cc5843_capture1.JPG)

/image%2F0958434%2F20220420%2Fob_b20625_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220411%2Fob_da9bf5_jean-luc-melenchon18bis.jpg)

/image%2F0958434%2F20220411%2Fob_7a8939_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220411%2Fob_31846e_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20220411%2Fob_af8943_roussel-fera-tout-pour-que-la-gauche-s.jpg)

/image%2F0958434%2F20220417%2Fob_21cdd3_a.jpg)

/image%2F0958434%2F20220411%2Fob_5ed160_a.jpg)

/image%2F0809915%2F20220407%2Fob_d44e77_2022-04-07-10-42-02.jpg)

/image%2F0958434%2F20220325%2Fob_3d2dca_a1.jpg)

/image%2F0958434%2F20220325%2Fob_262b96_1-georges-marchais-union-populaire.jpg)

/image%2F0958434%2F20220329%2Fob_ee26cd_1.jpg)

/image%2F0958434%2F20220408%2Fob_0dffa5_coulisse-campagne-melenchon-2022.jpg)

/image%2F0958434%2F20200726%2Fob_2a1995_rassemblons-le-peuple2.jpg)

/image%2F0958434%2F20200726%2Fob_92edb5_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20200726%2Fob_8e7821_cdgp6omwiaa-bki.jpg)

/image%2F0958434%2F20200726%2Fob_caf81c_cdgsxjawaaagol1.jpg)

/image%2F0958434%2F20200922%2Fob_9486b5_melenchon-gagner-c-est-posible.jpg)

/image%2F0958434%2F20200922%2Fob_fbe4b4_1.jpg)

/image%2F0958434%2F20200922%2Fob_f28c65_2.jpg)

/image%2F0958434%2F20201015%2Fob_fdbbbe_melenchon-abstention.jpg)

/image%2F0958434%2F20201118%2Fob_599009_avenir-en-commun-2022-modifie.JPG)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)

/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)