Sources : Télérama.fr propos recueillis par Weronika Zarachowicz le 18/06/2014

Entretien avec Eduardo Viveiros de Castro | Anthropologue engagé, Eduardo Viveiros de Castro connaît bien les Indiens d'Amazonie et leur combat. Dans un monde limité en ressources, conflictuel, leur manière de vivre pourrait être un exemple à suivre.

Il est méconnu en France, peu traduit (Métaphysiques cannibales, PUF, 2009), et pourtant c'est l'un des plus grands anthropologues actuels. Né en 1951 à Rio de Janeiro, le Brésilien Eduardo Viveiros de Castro a totalement renouvelé l'étude des cosmologies amérindiennes, du chamanisme, du cannibalisme, notamment en empruntant la perspective des peuples qu'il a étudiés et en revalorisant les pensées des autres – y compris cannibales. Bonne nouvelle, un nouvel essai (co-écrit avec Deborah Danowski), brillantissime et original, paraît ces jours-ci dans un beau livre collectif consacré aux métaphysiques de l'Anthropocène, De l'univers clos au monde infini (éd. Dehors). Nous l'avons rencontré en mai dernier, lors de son passage à Paris. Entretien à bâtons rompus avec cet intellectuel, sur l'Amazonie, Dilma Roussef et la crise de la gauche.

Télérama.fr : On vous présente souvent comme un « anthropologue altermondialiste ». Vous vous reconnaissez dans cette définition ?

Télérama.fr : On vous présente souvent comme un « anthropologue altermondialiste ». Vous vous reconnaissez dans cette définition ?

Eduardo Viveiros de Castro : Oui, pourquoi pas ! Pour la première fois, ce qu'on pourrait appeler l'Occident, ou la civilisation euro-américaine, se trouve confrontée au fait qu'elle n'est plus la seule tête pensante, ni la locomotive menant l'humanité vers un futur glorieux. Le centre de gravité du pouvoir géopolitique et économique se déplace vers la Chine et l'Inde. Le Brésil a cru pendant un certain temps que lui aussi ferait partie de cette nouvelle donne. Mais les « BRIC » (soit les nouvelles puissances montantes : Brésil, Russie, Inde, Chine) étaient plus un joli jeu de mot qu'une réalité !

Il n'y a pas grand chose de commun entre la Chine et le Brésil, mis à part le fait que la Chine est récemment devenue le premier partenaire commercial du Brésil. Ce qui veut dire que la Chine contrôle l'économie brésilienne, en lui achetant des produits primaires dont elle détermine les prix en grande partie. Le Brésil retrouve son ancienne vocation de colonie exportatrice de matières premières : des produits peu transformés, essentiellement alimentaires, destinés à l'alimentation des animaux des marchés chinois et européen, ce qui est encore plus bizarre ! Le soja est surtout utilisé pour alimenter le porc que les Chinois consomment, et le maïs pour nourrir le bétail européen... Le Brésil est aussi devenu le détenteur du deuxième cheptel bovin au monde après l'Australie. Tout cela s'est fait essentiellement en rasant les savanes du Brésil central, et maintenant, en entamant la forêt amazonienne. Les dégâts sont considérables. L'Amazonie a déjà perdu 20% de sa couverture d'arbres.

|

“En Amazonie, on ne réussit qu'à ralentir le rythme du déboisement.

On ne reboise pas”

|

Télérama.fr : Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la situation actuelle de l'Amazonie ?

Télérama.fr : Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la situation actuelle de l'Amazonie ?

Eduardo Viveiros de Castro : L'Amazonie joue un rôle central dans l'imaginaire et le réel du monde. C'est là que se trouvent les premières forêts de la planète, et qu'aujourd'hui, subsiste la dernière grande extension de forêt tropicale au monde. Cette forêt amazonienne appartient, au sens géopolitique, à neuf pays. Les Brésiliens ont toujours eu l'impression que l'Amazonie leur appartenait, mais ils n'en détiennent « que » 70%. Et cette partie ne cesse de diminuer, en se repliant peu à peu vers le nord ouest du territoire.

Les conséquences de cette diminution sont dramatiques, car la forêt est un élément essentiel du régime thermo-dynamique de la planète, qui contribue à régler les régimes des vents, le taux d'humidité, etc. Il n'est pas impossible, par exemple, que la multiplication des grands ouragans dans le Golfe du Mexique ait un rapport avec les transformations du régime de circulation atmosphérique dans ces régions.

Télérama.fr : Le dernier rapport du GIEC (groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) reconnaît que la déforestation de l'Amazonie s'est ralentie. C'est un point positif, non ?

Télérama.fr : Le dernier rapport du GIEC (groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) reconnaît que la déforestation de l'Amazonie s'est ralentie. C'est un point positif, non ?

Eduardo Viveiros de Castro : C'est ce qu'on dit. Mais on ne sait pas comment l'expliquer. Est-ce le fait des grands propriétaires, qui ont amélioré leurs méthodes et augmenté la productivité agricole dans des terrains qui étaient déjà déboisés ? C'est notamment le cas au Mato Grosso, ce qui signifie « gros bois » en portugais, même s'il n'y a presque plus d'arbres... Est-ce dû aux effets de la politique gouvernementale entamée par Marina Silva, quand elle était ministre de l'Environnement dans le gouvernement Lula ? Cela dit, on ne réussit qu'à ralentir le rythme du déboisement. On ne reboise pas.

Mais il y a autre chose qui est très préoccupant : d'après les climatologues, toute la partie orientale de l'Amazonie est aujourd'hui dans un processus d'assèchement, ce qui signifie qu'elle devient plus inflammable. Les scientifiques craignent qu'elle arrive au point critique à partir duquel un petit incendie localisé peut se répandre de façon incontrôlée. Et du côté occidental, la région est au contraire frappée par des inondations...

|

“L'Amazonie n'a jamais été un territoire 'vide' démographiquement”

|

Télérama.fr : Comment réagissent les Indiens?

Télérama.fr : Comment réagissent les Indiens?

Eduardo Viveiros de Castro : Les Indiens en sont très conscients. Normalement, la société indienne règle son calendrier agricole en observant une série de signaux naturels : par exemple, quand le niveau du fleuve atteint une certaine hauteur ; quand un certain oiseau se met à chanter, qu'une certaine plante se met en fleurs... Or tous ces signes, disent les Indiens, ont changé ; les plantes fleurissent avant que les oiseaux commencent à chanter, le niveau du fleuve ne baisse pas... Les Indiens sont d'autant plus inquiets que beaucoup d'entre eux ont désormais accès à la télévision et entendent parler du réchauffement global. Si l'on ajoute à cela leurs mythologies traditionnelles, qui évoquent la fin du monde, cela donne une situation de panique généralisée.

En 2011, ont été capturées les premières images fugaces d'une tribu indigène, les Kawahiva, vivant dans la jungle et n'ayant eu que très peu de contacts avec le monde extérieur.

Télérama.fr : Vous insistez souvent sur le fait que notre vision de l'Amazonie reste faussée. Pourquoi ?

Télérama.fr : Vous insistez souvent sur le fait que notre vision de l'Amazonie reste faussée. Pourquoi ?

Eduardo Viveiros de Castro : Notre imagination est toujours binaire : il y aurait d'un côté la forêt vierge, sans habitants, et de l'autre, la civilisation, les villes, le béton, le plastique... En réalité, une bonne partie de cette forêt est d'origine humaine : elle a été créée par les Indiens et leurs activités agricoles, de façon à la fois délibérée et spontanée. La plupart des essences de bois, de fruits, qui sont aujourd'hui utiles à l'économie brésilienne, ont proliféré grâce aux Indiens. En pratiquant une forme d'arboriculture, ceux-ci ont favorisé leur croissance, leur ont fait de l'espace, les ont replantées... Il n'est pas nécessaire de détruire la forêt pour y vivre, contrairement à ce que nous imaginons. Et l'Amazonie n'a jamais été un territoire « vide » démographiquement, elle a toujours été remplie d'habitants : les Indiens !

Télérama.fr : Comment le Brésil voit-il l'Amazonie aujourd'hui ?

Télérama.fr : Comment le Brésil voit-il l'Amazonie aujourd'hui ?

Eduardo Viveiros de Castro : Le Brésil applique sur son territoire tropical et boisé des techniques, des technologies, des produits d'origine européenne, qui n'ont absolument pas été conçus pour ce type de sol. Idem pour les populations qui s'y sont installées. Car qui colonise l'Amazonie ? Il s'est d'abord agi des « nordestinos », ces paysans sans terre d'origine portugaise : ils y ont émigré, sous l'impulsion du gouvernement, à la suite de la grande sécheresse qui a frappé le nord du pays à la fin du XIXe siècle. Ils ont constitué la principale force de travail pour l'économie du caoutchouc et se sont peu à peu adaptés, pour devenir la principale couche de population non indigène de l'Amazonie. Ils font partie de ce qu'on appelle au Brésil les « peuples traditionnels », et vivent surtout d'une économie agricole, un peu aux marges de l'économie capitaliste.

Mais depuis les années 60/70, la colonisation est le fait d'une autre couche de population, venue du sud du Brésil, d'origine allemande et italienne, et dont l'implantation a été subventionnée par la dictature militaire. Ces «gauchos», qui étaient bien adaptés au climat du sud (subtropical, tempéré), sont partis en Amazonie sans savoir ce qu'ils allaient y trouver. Ce sont eux qui ont transformé la région de la façon la plus radicale, en commençant par la savane pré-amazonienne, dans le Brésil central.

Télérama.fr : A quoi ressemble l'Amazonie des « gauchos » ?

Télérama.fr : A quoi ressemble l'Amazonie des « gauchos » ?

Eduardo Viveiros de Castro : Au Midwest américain : des grandes plaines, conçues pour la monoculture, avec irrigation intensive, engrais chimiques, antibiotiques pour les bovins, etc... Les « gauchos » ont changé la chimie du sol, qui était trop acide, créé des variétés résistantes de soja, avec les agronomes brésiliens. Et ils ont mis en place cet agro-business ultra-mécanisé, ultra-productiviste qui emploie peu de main d'oeuvre. Résultat, les « nordestinos », qui vivaient et travaillaient là depuis deux siècles, ont été expulsés vers les grandes métropoles, dans les bidonvilles.

Télérama.fr : Cette colonisation de l'espace progresse encore ?

Télérama.fr : Cette colonisation de l'espace progresse encore ?

Eduardo Viveiros de Castro : Après la savane pré-amazonienne, les « gauchos » pénètrent aujourd'hui dans l'Amazonie et imposent leur mode de vie. On rase la forêt, on plante des eucalyptus, on élève des bœufs, on roule en 4/4, et tout ce qui peut évoquer l'Amazonie disparaît. Une nouvelle culture paysanne se développe, qui n'a rien à voir avec la culture classique de la région, qui était plutôt d'origine arabo-ibérique, mauresque, et venait du Nordeste. S'y mêlent le background ultra conservateur et réactionnaire des aïeux allemands dont les gauchos sont issus, et une influence américaine : 4/4, musique country, bottes et chapeaux...

Il suffit de lire les noms des villes de la région. Il s'en crée quasiment une par jour, une explosion incroyable. Elles portent toutes des noms évocateurs de la culture « gauchos » : Porto dos gauchos (Port des gauchos), Querencia (la grange où on rassemble les bœufs pendant hiver)... Au nord du Minas Gerais, il y a une ville qui était un lieu mythique de la littérature brésilienne – un roman fameux de Guimarães Rosa, Grande Sertão : Veredas, s'y passe. Eh bien, Buriti (le nom d'un arbre local) a été rebaptisée Chapada Gaucha (Plateau des gauchos).

Télérama.fr : C'est donc la dictature militaire qui a enclenché le grand mouvement de déforestation de l'Amazonie ?

Télérama.fr : C'est donc la dictature militaire qui a enclenché le grand mouvement de déforestation de l'Amazonie ?

Eduardo Viveiros de Castro : Tous les « grands projets » datent de cette époque. C'est ce régime qui a décidé de construire, en 1970, la Transamazonica, une sorte de transibérienne de 5 000 km, qui devait partir de Belem, à l'embouchure de l'Amazone, jusqu'à la frontière avec la Bolivie. Le projet n'a jamais été achevé mais il a coupé l'Amazonie en deux. La première pierre a été inaugurée à Altamira, la ville où l'on construit aujourd'hui le barrage géant de Belo Monte. Lors de la cérémonie, on a abattu le dernier arbre qui restait au milieu de cette zone totalement déboisée, un immense châtaignier (le plus grand arbre d'Amazonie, qui produit la noix du Brésil). Ce qui illustrait bien le projet existentiel de ce gouvernement...

C'est aussi sous la dictature que le Brésil s'est lancé dans l'exploitation de la plus grande mine de fer au monde, au nord-est de l'Amazonie, la mine de Carajas. Ce qui a donné lieu, pour produire l'énergie indispensable à l'industrie d'extraction de fer, au premier grand barrage érigé en Amazonie, Tucurui, une énorme infrastructure qui a déplacé des milliers de gens, provoqué une surpopulation de moustiques, et conduit à un désastre écologique...

On connaît la suite : la dictature, qui avait beaucoup d'autres projets comme celui-ci, s'est auto-dissoute en laissant au pays une inflation de 80%, une dette internationale faramineuse et l'exigence d'une loi d'amnistie pour tous les criminels... Nous sommes aujourd'hui face à une sacrée ironie de l'Histoire : c'est un gouvernement dirigé en partie par le Parti des Travailleurs (né dans les luttes syndicales contre la dictature), qui réussit là où la dictature avait échoué, et lance des projets pharaoniques de production d'énergie en Amazonie.

|

“Dilma Roussef a une haine des Indiens”

|

Télérama.fr : Vous avez souvent dit que la Présidente Dilma Roussef entretenait « une relation quasi pathologique » avec lesIndiens ?

Télérama.fr : Vous avez souvent dit que la Présidente Dilma Roussef entretenait « une relation quasi pathologique » avec lesIndiens ?

Eduardo Viveiros de Castro : Effectivement, Dilma a une haine des Indiens, ce qui n'est pas le cas de Lula, qui est un type plus malin. Elle vient du sud du Brésil, et ne comprend ni l'Amazonie, ni les Indiens. Ni d'ailleurs toutes ces populations qui ont refusé d'entrer dans le jeu capitaliste et qui sont dans la débrouille (paysans sans terre, Noirs des communautés rurales, dits « Quilombo »...) Le PT, et la gauche brésilienne en général, ne pensent le pauvre que comme un ouvrier de la métallurgie lourde de São Paulo, défini par le travail, et destiné à se transformer en ouvrier au sens américain : classe moyenne, voiture, TV...

Rappelons que Dilma a été la ministre de l'Energie du gouvernement Lula : elle envisage d'abord le monde sous l'angle des ressources, principalement énergétiques. Nous avons donc à la tête du Brésil une personnalité dont la caractéristique est d'être ingénieur, constructeur de barrages, d'usines électriques... Selon son dernier « Plan géostratégique », le Brésil envisage de construire soixante-six grands barrages à travers l'Amazonie. Sans compter les petits barrages qu'on construit partout....

Télérama.fr : Le pouvoir a finalement eu raison des oppositions au barrage de Belo Monte. Comment se présente le prochain chantier de grand barrage, dans le bassin du rio Tapajós ?

Télérama.fr : Le pouvoir a finalement eu raison des oppositions au barrage de Belo Monte. Comment se présente le prochain chantier de grand barrage, dans le bassin du rio Tapajós ?

Eduardo Viveiros de Castro : La résistance risque d'y être plus dure. Sur le rio Xingu (Belo Monte), il y avait plusieurs tribus, divisées entre elles, et les plus belliqueuses n'étaient pas directement affectées par le barrage. En revanche à Tapajós, le gouvernement fait face à une seule tribu, les Munduruku, qui sont nombreux et connaissent très bien les Blancs puisqu'il sont en contact avec eux depuis 300 ans. Ils sont bien connus dans l'histoire du Brésil, car ils ont été à la tête d'une des grandes rébellions populaires contre le gouvernement central, dans les années 1845, qui a failli scinder le pays en deux et qui fut brutalement réprimée. Aujourd'hui, les Munduruku disent « no pasaran » au projet de barrage. Deux d'entre eux ont récemment été tués par la police.

Télérama.fr : En même temps, il y a l'utilisation de la corruption par le gouvernement ?

Télérama.fr : En même temps, il y a l'utilisation de la corruption par le gouvernement ?

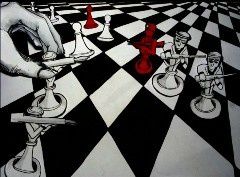

Eduardo Viveiros de Castro : Elle est évidemment énorme, on l'a encore vu dans le cas de Belo Monte. Mais les Indiens ont une caractéristique qui les sauve : on peut acheter un Indien mais il ne se vend pas. Un Blanc peut offrir un jour 400 dollars à un Indien. Mais en revenant un peu plus tard, un autre Indien lui dira, « j'avais cru entendre 40 000 ». Et trois mois plus tard, un autre encore dira « c'était 400 0000 »... Les Indiens sont ingouvernables pour un Etat qui recherche un interlocuteur. Ils sont partout et nulle part à la fois, ils n'ont pas de chef, ni de structure collective facilement maniable. C'est une société contre l'Etat, qui pratique une forme de guérilla sociologique ou politique.

Je me rappelle ma première expérience, chez les Arawete, sur la côte de Rio. Un médecin italien fortuné passait souvent par là et leur faisait régulièrement des cadeaux. Un jour, j'apprends qu'il vient de leur offrir un magnifique hors-bord. J'en parle avec un ami arawete, qui me répond que Paulo, le médecin en question, est un « avare ». Je m'étonne en lui parlant de cette magnifique coque en métal. Il me rétorque : « mais il ne m'a rien donné à moi ! » En fait, le médecin pensait offrir un présent au collectif – les Arawete –, sauf que cette collectivité n'existait pas. Bien entendu, ils se connaissaient, avaient des liens de parenté, mais ils ne se voyaient pas comme un corps politique. Les Indiens ne forment pas un corps politique avec lequel on pourrait négocier. C'est ce qui les rend durs à croquer et la conquête de l'Amazonie, compliquée pour le gouvernement.

|

“Nous avons l'espoir que nous allons nous en sortir sans changer grand chose à notre mode de vie et de production capitaliste”

|

Télérama.fr : Vous venez d'écrire cet essai dans l'ouvrage collectif De l'univers clos au monde infini, où tous les auteurs se confrontent à cette nouvelle période dans laquelle l'humanité serait entrée, l'Anthropocène. Comment l'abordez-vous ?

Télérama.fr : Vous venez d'écrire cet essai dans l'ouvrage collectif De l'univers clos au monde infini, où tous les auteurs se confrontent à cette nouvelle période dans laquelle l'humanité serait entrée, l'Anthropocène. Comment l'abordez-vous ?

Eduardo Viveiros de Castro : Je pense que nous restons trop optimistes. Nous avons l'espoir que nous allons nous en sortir sans changer grand chose à notre mode de vie et de production capitaliste : avec un peu plus d'énergie éolienne, de solaire, de nucléaire, et un peu moins de charbon et de pétrole... Je suis malheureusement convaincu que nous allons devoir faire face à un monde démographiquement et écologiquement diminué, avec des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes – ouragans, sécheresses, inondations... Ce sera aussi un monde politiquement beaucoup plus fractionné et conflictuel.

Les opposants à l'écologie répètent souvent cet argument : on ne peut pas revenir en arrière. C'est pourtant déjà arrivé, hélas. L'Europe d'après la peste noire a reculé de façon spectaculaire, entre les XIIe et XIVe siècles. Regardons aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les antibiotiques ; les scientifiques disent que les bactéries sont devenues invincibles et que la carrière des antibiotiques est en train de s'achever.

Télérama.fr : Vous dites justement que les Indiens peuvent nous offrir des pistes de survie dans l'Anthropocène ?

Télérama.fr : Vous dites justement que les Indiens peuvent nous offrir des pistes de survie dans l'Anthropocène ?

Eduardo Viveiros de Castro : Ce sont des populations qui ont appris à vivre dans un monde qui n'est pas le leur. Les Indiens savent se débrouiller dans des conditions technologiques appauvries, ce sont des bricoleurs par vocation et par nécessité, ce ne sont pas des ingénieurs, au sens levi-straussien. Ils savent faire feu de tout bois, habiter dans des maisons de carton, dans des bidonvilles. Les Etats nationaux ont envahi leurs territoires traditionnels. Ce sont des peuples vaincus, soumis, mais ils sont irréductibles, comme Astérix et son petit village gaulois. J'emploie le mot Indien au sens large, en y incluant les Maoris de Nouvelle Zélande, les Aborigènes, les Inuits, les Samis de Norvège... : tous ces peuples qui ne s'identifient pas à des Etats nationaux, qu'on appelle « minorités indigènes », et qui vivent dans les marges de notre magnifique civilisation chrétienne pétrolière.. L'ONU estime qu'ils seraient 370 millions, soit plus que la population nord-américaine. Ce ne sont donc pas des « minorités » au sens démographique, même s'ils sont éparpillés à travers le monde.

Télérama.fr : Il nous faudrait apprendre à vivre comme un Indien ?

Télérama.fr : Il nous faudrait apprendre à vivre comme un Indien ?

Eduardo Viveiros de Castro : Non, ils ne forment pas un modèle, mais peut-être un exemple : qu'est-ce que cela signifie de vivre dans des conditions qui sont loin de l'idéal ? Dans un monde où chacun ne pourra plus avoir sa voiture, où il faudra faire son marché dans un rayon local, où on ne pourra plus voyager en avion tous les mois, etc ? Je pense que nous nous acheminons vers ce type de monde, où les hommes vont devoir diminuer leurs aspirations. Il peut être intéressant de regarder ce que les Indiens savent faire : c'est-à-dire vivre dans un monde qui leur a été volé.

Si l'on parle de fin du monde, les Indiens savent de quoi il s'agit ! Ce sont même des experts en apocalypse. Leur monde a fini il y a cinq siècles, quand les colons sont arrivés en clamant que l'Amérique était un monde vide, sans homme, dont on pouvait prendre possession puisqu'il n'y avait que des sauvages. Pour les Indiens, ça a été l'inverse : après l'arrivée des Européens qui ont exterminé 95% de la population, ils sont devenus des hommes sans monde. Mais ils ont survécu. Ils sont toujours là, et leur population augmente, voire explose.

Télérama.fr : Vous n'exagérez pas ?

Télérama.fr : Vous n'exagérez pas ?

Eduardo Viveiros de Castro : La moitié de la population du Pérou est indienne, la quasi totalité de la population de Bolivie est indienne. L'Amérique latine est un grenier d'ethnies, ce qui en fait une région stratégique. La Chine est certainement la région stratégique en termes d'hyper modernité, mais l'Amérique latine est le lieu où l'on peut, peut-être, rêver à une autre forme de vie : en sauvegardant la forêt, en jouant avec la pluralité des nationalités plutôt qu'en misant sur l'unification, en inventant des formes d'organisation politiques non étatiques, comme ont su le faire les Zapatistes. Ils sont là depuis trente ans, voilà qui est durable ! Ils ne réclament pas un Etat Maya, qu'il soit mexicain, guatémaltèque ou salvadorien. Ils veulent vivre dans les quatre Etats nationaux qui ont divisé leur territoire, en étant reconnus comme un peuple, pas comme un Etat, ni une multitude.

|

“La gauche déteste le capitalisme et en même temps, elle l'adore”

|

Télérama.fr : Vous qui êtes un des grands intellectuels de gauche brésiliens, vous êtes très critique avec la gauche actuelle. Pourquoi ?

Télérama.fr : Vous qui êtes un des grands intellectuels de gauche brésiliens, vous êtes très critique avec la gauche actuelle. Pourquoi ?

Eduardo Viveiros de Castro : J'avais 19 ans en 1968, l'année où a été promulguée l'installation de la dictature. C'était le moment du choix : on pouvait être de gauche façon Dilma, genre « catho de gauche austère et puritain », ou alors prendre l'option « sex, drugs, and rock'n'roll » d'une gauche plus existentielle, et commencer par changer sa propre vie pour changer celle des autres. Bref, on pouvait être guérillero ou hippie. J'ai choisi la seconde option, en faisant de l'art, et je me suis rendu compte que c'était aussi une façon de faire de la politique. Car qui est au pouvoir aujourd'hui ? Dilma ! Et moi je reste de gauche. Elle, non. Je préfère penser la politique en dehors des partis. Comme disait Deleuze, il n'y a pas de gouvernement de gauche...

Je suis très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est là qu'on fait de la politique ! Je ne vais pas casser des vitrines, j'ai 63 ans, je n'ai plus l'agilité pour faire face à la police. Je viens justement de retweeter la photo du nouvel équipement des policiers pour la Coupe du monde, avec cette nouveauté : ce ne sont plus seulement les policiers qui ont des uniformes dignes de Robocop, maintenant, les chevaux sont casqués, équipés de protections anti-glissantes...

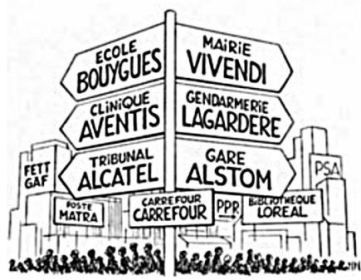

La gauche est née des entrailles du capitalisme. Et son rapport au capitalisme est d'une ambivalence freudienne. Elle le déteste et en même temps, elle l'adore ! Elle reste productiviste, et continue à croire que le capitalisme est une étape nécessaire. Ce mélange amour-haine produit de la haine pure envers tous ceux qui ne croient pas, ou plus, au capitalisme. On le voit bien avec Alain Badiou pour qui l'écologie serait « une religion de la peur ». Alors que l'écologie est au contraire le résultat de la perte de foi dans la religion du socialisme ! Les gens ont cessé de croire au progrès. Ils ont cessé de croire que le destin de l'homme est de devenir maitre de la nature.

La gauche doit se repenser profondément, elle est aujourd'hui très divisée entre une gauche progressiste et productiviste, qui reste partenaire du capitalisme, et une autre gauche qui a choisi cette idée de solutions locales, d'autonomie, et qui ne croit ni au Plan ni au Marché. Pour ma part, je penche du côté de cette dernière, et du Peau-Rouge, qui reste le rêve de tout adolescent qui aspire à la liberté. Plutôt que d'aspirer à un monde techno-magique fait de Google Glass et de machines qui feront tout pour nous, je préfère rêver de vivre comme un Indien...

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)

le Groupement blindé de gendarmerie nationale ayant un rôle de choc, de formation et de conseil au bénéfice de l’ensemble de la gendarmerie.

le Groupement blindé de gendarmerie nationale ayant un rôle de choc, de formation et de conseil au bénéfice de l’ensemble de la gendarmerie.

/http%3A%2F%2Fwww.bastamag.net%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL500xH375%2Fcartoneros_en_buenos_aires-fff49.jpg)

![Les bases américaines en Asie centrale en 2006 [1]](https://img.over-blog-kiwi.com/0/95/84/34/20140707/ob_e8bca6_bases-americaines.JPG)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)

/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)