L’Occident fabrique des monstres musulmans

Sources : Le Grand Soir par Andre VLTCHEK

Il y a cent ans, il aurait été inimaginable de voir deux hommes musulmans entrer dans un café ou un transport en commun, puis se faire exploser, en tuant des dizaines. Ou de massacrer l’équipe d’un magazine satirique à Paris ! C’eut été inconcevable.

Quand vous lisez les mémoires de Edward Said, ou que vous parlez à des vieux à Jérusalem-Est, il est clair que la grande partie de la société palestinienne était résolument laïque et modérée. On se souciait de la vie, de la culture et même de la mode, plus que de dogmes religieux.

On pourrait dire la même chose à propos de nombreuses autres sociétés musulmanes, dont celles de la Syrie, de l’Irak, de l’Iran, de l’Egypte et de l’Indonésie. Les vieilles photos parlent d’elles-mêmes. C’est pourquoi il est si important d’étudier les anciennes images encore et encore, avec soin.

L’islam n’est pas seulement une religion ; c’est aussi une énorme culture, une des plus grandes de la Terre, qui a enrichi notre humanité avec certaines des réalisations scientifiques et architecturales les plus importantes, et d’innombrables découvertes dans le domaine de la médecine. Les musulmans ont écrit de la poésie magnifique, et composé de la belle musique. Mais surtout, ils ont développé certains des premières structures sociales dans le monde, dont d’énormes hôpitaux publics et les premières universités au monde, comme l’Université Al Quaraouiyine à Fès, au Maroc.

L’idée de « social » était naturel chez de nombreux politiciens musulmans, et si l’Occident n’avait pas brutalement interféré en renversant les gouvernements de gauche et en mettant sur le trône les alliés fascistes de Londres, Washington et Paris, presque tous les pays musulmans, dont l’Iran, l’Egypte et l’Indonésie, seraient probablement socialistes aujourd’hui, sous la houlette de dirigeants très modérés et majoritairement laïcs.

Dans le passé, de nombreux dirigeants musulmans se sont levés contre le contrôle du monde par l’occident.

Dans le passé, de nombreux dirigeants musulmans se sont levés contre le contrôle du monde par l’occident.

De grandes figures comme le président indonésien, Ahmet Sukarno, étaient proches des partis et des idéologies communistes. Sukarno a même forgé un mouvement anti-impérialiste mondial, le mouvement des non-alignés, qui a été clairement défini au cours de la Conférence de Bandung en Indonésie, en 1955.

C’était un contraste frappant avec la chrétienté conservatrice, orientée vers les élites, qui prévalait chez nous avec ses dirigeants fascistes et ses colonialistes, avec ses rois, ses commerçants et ses grandes oligarchies.

Pour l’Empire, l’existence et la popularité des dirigeants musulmans progressistes, marxistes, régissant le Moyen-Orient ou l’Indonésie riche en ressources naturelles, était quelque chose de tout à fait inacceptable. S’ils consacraient leurs richesses naturelles à améliorer la vie de leurs populations, qu’allait-il en rester pour l’Empire et ses sociétés ? Il fallait l’arrêter par tous les moyens. L’Islam devait être divisé et infiltré par des radicaux et des cadres anti-communistes et ceux qui se fichent pas mal du bien-être de leur peuple.

Presque tous les mouvements radicaux de l’islam d’aujourd’hui, partout dans le monde, sont liés au wahhabisme.

Presque tous les mouvements radicaux de l’islam d’aujourd’hui, partout dans le monde, sont liés au wahhabisme.

Le wahhabisme, une secte réactionnaire ultra-conservatrice de l’Islam, qui contrôle la vie politique de l’Arabie Saoudite, le Qatar et d’autres fidèles alliés de l’Occident dans le Golfe.

- Pour citer le Dr Abdullah Mohammad Sindi :

« Selon les archives historiques, il est très clair que, sans l’aide des Britanniques, ni le wahhabisme, ni la Maison des Saoud n’existeraient aujourd’hui. Le wahhabisme est un mouvement fondamentaliste d’inspiration britannique dans l’Islam. Grâce à sa défense de la Maison des Saoud, les États-Unis soutiennent également le wahhabisme directement et indirectement indépendamment des attaques terroristes du 11 Septembre, 2001. Le wahhabisme est violent, d’extrême-droite, ultra-conservateur, rigide, extrémiste, réactionnaire, sexiste, et intolérant ... »

L’Occident a donné son plein appui aux wahhabites dans les années 1980. Ils ont été utilisés, financés et armés, après que l’Union Soviétique eut été attirée dans l’Afghanistan et dans une guerre acharnée qui a duré de 1979 à 1989. À la suite de cette guerre, l’Union Soviétique s’est effondrée, épuisée à la fois économiquement et psychologiquement.

Les Moudjahidine, qui combattaient les Soviétiques ainsi que le gouvernement de gauche à Kaboul, ont été encouragés et financés par l’Occident et ses alliés. Ils sont venus des quatre coins du monde musulman, pour livrer une « guerre sainte » contre les "infidèles communistes".

- Selon les archives du Département d’Etat des Etats-Unis :

« Des contingents de soi-disant Arabes afghans et de combattants étrangers voulaient mener le djihad contre les communistes athées. Parmi eux était un jeune Saoudien nommé Oussama ben Laden, dont le groupe arabe a fini par devenir al-Qaïda »,

Parmi les groupes radicaux musulmans créés et injectés dans divers pays musulmans par l’Occident, on trouve al-Qaïda, mais aussi, plus récemment, ISIS (également connus comme ISIL – ou Etat Islamique - NdT). ISIS est une armée extrémiste qui est née dans les « camps de réfugiés » sur les frontières turco-syriennes et jordano-syriennes, et qui a été financée par l’OTAN et l’Occident pour lutter contre le gouvernement syrien (laïc) de Bachar al-Assad.

Ces implants radicaux ont servi à plusieurs fins. L’Occident les utilise comme des sous-traitants dans les guerres menées contre ses ennemis - les pays qui sont encore à travers du chemin de la domination totale du monde par l’Empire. Ensuite, à un moment donné, lorsque ces armées extrémistes « échappent à tout contrôle » (elles le font toujours), elles pourront servir d’épouvantails et comme justification de la « guerre contre le terrorisme », ou, comme lorsque ISIS a pris la ville de Mossoul, comme une excuse pour un réengagement des troupes occidentales en Irak.

Des histoires sur les groupes musulmans radicaux ont été constamment exposées sur les premières pages des journaux et des magazines, ou montrées sur les écrans de télévision, rappelant aux lecteurs « à quel point le monde est vraiment dangereux », « combien l’intervention de l’Occident est importante », et par conséquent, combien la surveillance est importante, combien les indispensables mesures de sécurité le sont ainsi que les énormes budgets de « défense » et les guerres contre d’innombrables Etats voyous.

D’une civilisation pacifique et créative, qui penchait vers le socialisme, les nations musulmanes et l’Islam lui-même se sont retrouvés soudainement désorientés, dupés, déjoués, infiltrés par des implants religieux et idéologiques étrangers et transformés par les idéologues et les propagandistes occidentaux en une « menace considérable », les summums et les symboles du terrorisme et de l’intolérance.

D’une civilisation pacifique et créative, qui penchait vers le socialisme, les nations musulmanes et l’Islam lui-même se sont retrouvés soudainement désorientés, dupés, déjoués, infiltrés par des implants religieux et idéologiques étrangers et transformés par les idéologues et les propagandistes occidentaux en une « menace considérable », les summums et les symboles du terrorisme et de l’intolérance.

La situation est totalement grotesque, mais personne ne rit - trop en sont morts ; trop a été détruit !

L’Indonésie est l’un des exemples historiques les plus frappants du fonctionnement de ces mécanismes de destruction des valeurs musulmanes progressistes[4].

Dans les années 1950 et au début des années 1960, les Etats-Unis, l’Australie et l’Occident en général étaient de plus en plus « préoccupés » par la position progressiste, anti-impérialiste et internationaliste du président Sukarno, et de la popularité croissante du Parti communiste indonésien (PKI). Mais ils étaient encore plus préoccupés par la version éclairée, socialiste et modérée de l’Islam indonésien, qui était clairement en train de se rapprocher des idéaux communistes.

Les idéologues et « décideurs » chrétiens anti-communistes, dont le fameux jésuite Joop Beek, infiltrèrent l’Indonésie. Ils y mirent en place des organisations clandestines, idéologiques et paramilitaires, pour aider l’Occident à planifier le coup d’Etat qui pendant et après 1965 a coûté la vie de 1 à 3 millions d’êtres humains.

Façonnée en occident, la propagande anti-communiste et anti-intellectuelle propagée de manière extrêmement efficace par Joop Beek et ses cohortes a également contribué à un lavage de cerveau de nombreux membres de grandes organisations musulmanes, les poussant à rejoindre le meurtre des progressistes, immédiatement après le coup d’Etat, ignorants qu’ils étaient que ce n’était pas seulement le communisme qui avait été choisi comme la principale cible de la « cinquième colonne » chrétienne et pro-occidentale à l’intérieur de l’Indonésie, ou plus précisément, que la cible était l’Islam libéral et progressiste.

Après le coup d’Etat de 1965, le dictateur fasciste parrainé par l’Occident, le général Suharto, a employé Joop Beek comme son principal conseiller. Il s’est également appuyé idéologiquement sur les « étudiants » de Beek. Economiquement, le régime lui-même était lié à des magnats des affaires, principalement chrétiens, dont Liem Bian Kie.

Dans le pays musulman le plus peuplé de la planète, l’Indonésie, les musulmans furent mis à l’écart, leurs partis politiques « non fiables » interdits pendant la dictature, et à la fois le politique (de manière couverte) et l’économie (de manière ouverte) sont passés sous le contrôle strict d’une minorité chrétienne pro-occidentale. À ce jour, cette minorité a son réseau complexe et venimeux de guerriers anti-communistes, de cartels et de mafias d’affaires très soudés, de médias et « structures éducatives » y compris d’écoles religieuses privées, ainsi que des prédicateurs religieux corrompus (beaucoup ont joué un rôle dans les massacres de 1965), et d’autres collaborateurs à la fois avec le régime local et mondial.

L’islam indonésien a été réduit à une majorité silencieuse, majoritairement pauvre et sans aucune influence notable. Il ne fait la une des journaux que lorsque ses militants frustrés vêtus de blanc saccagent des bars, ou lorsque ses extrémistes, dont beaucoup sont liés aux Moudjahidine et la guerre soviéto-afghane, font sauter des discothèques, hôtels ou restaurants à Bali et à Jakarta.

- Ou le font-ils vraiment ?

L’ancien Président de l’Indonésie et religieux musulman progressiste, Abdurrahman Wahid (forcé à démissionner par les élites), m’a dit un jour : « Je sais qui a fait sauter l’Hôtel Marriott à Jakarta. Ce n’était pas une attaque des islamistes ; c’était les services secrets indonésiens, pour justifier leur existence et leur budget, et pour plaire à l’Occident ».

L’impérialisme occidental n’a pas tellement forgé une alliance avec les factions radicales mais qu’il les a plutôt créées

L’impérialisme occidental n’a pas tellement forgé une alliance avec les factions radicales mais qu’il les a plutôt créées

C'est le propos que m'a tenu, à Londres, mon ami et leader intellectuel musulman progressiste, Ziauddin Sardar.

- Et M. Sardar de continuer :

« Il faut comprendre que le colonialisme a fait beaucoup plus que simplement endommager les nations et les cultures musulmanes. Il a joué un rôle majeur dans la suppression et la disparition éventuelle de la connaissance et de l’apprentissage, de la pensée et de la créativité, de cultures musulmanes. Le rencontre coloniale a commencé par l’appropriation de la connaissance et de l’apprentissage de l’Islam, qui est devenu la base de la « Renaissance européenne » et des « Lumières » et s’est soldé par l’éradication de cette connaissance et de l’apprentissage à la fois des sociétés musulmanes et de l’histoire elle-même. Il l’a fait à la fois par l’élimination physique - la destruction et la fermeture des établissements d’enseignement, l’interdiction de certains types de connaissances autochtones, éliminant penseurs et érudits locaux - et en réécrivant l’Histoire comme l’histoire de la civilisation occidentale qui englobe toutes les histoires mineures des autres civilisations ».

De l’espoir né après la Seconde guerre mondiale à l’obscurité totale du présent – quel chemin long et terrible ce fut ! Le monde musulman est maintenant blessé, humilié et confus, presque toujours sur la défensive.

Il est mal compris par les étrangers, et souvent même par ses propres gens qui sont fréquemment obligés de compter sur les vues occidentales et chrétiennes du monde.

Ce qui rendait la culture de l’Islam si attrayante - la tolérance, l’apprentissage, la préoccupation pour le bien-être des personnes - a été amputé de la sphère musulmane, détruite de l’étranger. Il n’en est resté que la religion.

Aujourd’hui, la plupart des pays musulmans sont gouvernés par des despotes, par les cliques militaires ou corrompus. Tous étroitement liés à l’Occident et son régime et intérêts globaux.

Aujourd’hui, la plupart des pays musulmans sont gouvernés par des despotes, par les cliques militaires ou corrompus. Tous étroitement liés à l’Occident et son régime et intérêts globaux.

Comme ils l’ont fait dans plusieurs grandes nations et empires de l’Amérique centrale et du Sud, ainsi qu’en Afrique, les envahisseurs et les colonisateurs occidentaux ont réussi à anéantir totalement de grandes cultures musulmanes... qui furent remplacées par la cupidité, la corruption et la violence.

Il semblerait que tout ce qui est basé sur des bases différentes, non-chrétiennes, est en train d’être réduit en poussière par l’Empire. Seules survivent les cultures les plus grandes et les plus coriaces.

Chaque fois qu’un pays musulman tente de revenir à son essence, de fonctionner d’une manière socialiste ou à vocation sociale - que ce soit l’Iran, l’Egypte, l’Indonésie, ou beaucoup plus récemment l’Irak, la Libye ou la Syrie[1] - il se voit sauvagement torturé et détruit.

La volonté de son peuple est brisé sans ménagement et les choix démocratiquement exprimés sont renversés.

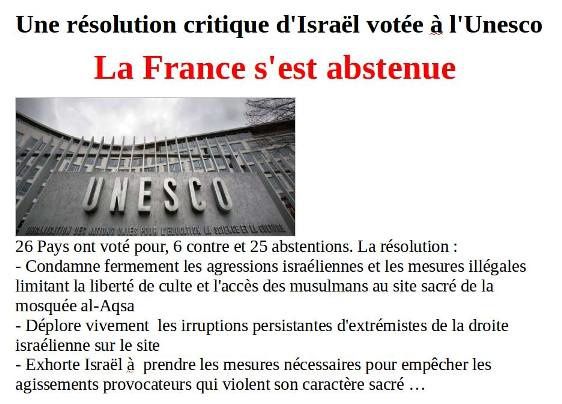

Pendant des décennies, la Palestine s’est vue refuser la liberté, ainsi que ses droits humains fondamentaux. Israël et l’Empire crachent sur son droit à l’autodétermination. Le peuple palestinien est enfermé dans un ghetto, humilié et assassiné. Pour certains d’entre eux, la religion est tout ce qui leur reste.

Le « printemps arabe » a déraillé et s’est éteint presque partout, de l’Egypte à Bahreïn, et les anciens régimes et les militaires sont de retour au pouvoir.

Comme les peuples africains, les Musulmans paient un prix terrible pour être nés dans des pays riches en ressources naturelles. Mais ils sont aussi brutalisés pour avoir, avec la Chine, la plus grande civilisation de l’histoire, celle qui a éclipsé toutes les cultures de l’Occident.

Le christianisme a pillé et brutalisé le monde entier.

Le christianisme a pillé et brutalisé le monde entier.

L’Islam, avec ses grands Sultans tels que Saladin, a résisté aux envahisseurs, en défendant les grandes villes d’Alep et de Damas, Le Caire et Jérusalem. Mais dans l’ensemble, il était plus intéressé par la construction d’une grande civilisation que par le pillage et les guerres.

Maintenant presque personne en Occident ne connaît Saladin ou les grandes réalisations scientifiques, artistiques ou sociales du monde musulman. Mais tout le monde est « bien informé » à propos de ISIS. Bien sûr, tout ce qu’ils connaissent d’ISIS est que c’est un « groupe extrémiste islamique », et ignorent qu’il s’agit d’un des principaux outils utilisés par les Occidentaux pour déstabiliser le Moyen-Orient.

Tandis que la France est en deuil pour la mort des journalistes dans les bureaux de la revue satirique Charlie Hebdo (indéniablement un crime terrible !), à travers toute l’Europe c’est encore l’islam qui est décrit comme brutal et militant, et non l’Occident avec sa doctrine chrétienne fondamentaliste post-croisade, qui ne cesse de renverser et d’abattre tous les gouvernements et systèmes modérés, laïcs et progressistes dans le monde musulman, en laissant les musulmans à la merci des fanatiques dérangés.

Au cours des cinq dernières décennies, environ 10 millions de musulmans ont été assassinés parce que leurs pays ne servaient pas les intérêts de l’Empire, ou parce qu’ils n’étaient pas serviles, ou tout simplement parce qu’ils représentaient un obstacle.

Au cours des cinq dernières décennies, environ 10 millions de musulmans ont été assassinés parce que leurs pays ne servaient pas les intérêts de l’Empire, ou parce qu’ils n’étaient pas serviles, ou tout simplement parce qu’ils représentaient un obstacle.

Les victimes étaient Indonésiennes, Irakiennes, Algériennes, Afghanes, Pakistanaises, Iraniennes, Yéménites, Syriennes, Libanaises, Egyptiennes et citoyens du Mali, de la Somalie, de Bahreïn et de nombreux autres pays.

L’Occident a identifié les monstres les plus horribles, leur a jeté des milliards de dollars, les a armés, leur a donné une formation militaire de pointe, puis les a lâchés.

Les pays qui cultivent le terrorisme, l’Arabie saoudite[3] et le Qatar[2], sont quelques-uns des plus proches alliés de l’Occident[5], et n’ont jamais été punis pour l’exportation de l’horreur partout dans le monde musulman.

De grands mouvements musulmans sociaux comme le Hezbollah, qui est actuellement engagé dans un combat à mort contre ISIS, mais qui a également galvanisé le Liban au cours de sa lutte contre l’invasion israélienne, sont sur les « listes terroristes » compilées par l’Occident. Cela explique beaucoup de choses à ceux qui veulent bien y prêter attention.

Vu du Moyen-Orient, il semble que l’Occident, comme pendant les croisades, vise à la destruction absolue des pays musulmans et de la culture musulmane.

Quant à la religion musulmane, l’Empire n’en tolère que la version servile - celle qui accepte le capitalisme extrême et la position mondiale dominante de l’Occident. Le seul autre type tolérable de l’Islam est celui qui est fabriqué par l’Occident lui-même et par ses alliés dans le Golfe - désigné pour lutter contre le progrès et la justice sociale ; celui qui dévore ses propres enfants.

Note personnelle

[1] ce qui prête évidemment à discussion est, sur ce point de vu là fort contestable pour la Syrie, la Libye ou l'Irak (DURAND Eric)

[2] Avec le Qatar, le Rafale remporte un nouveau succès à l'exportation

[3] La France signe avec l'Arabie saoudite pour 10,3 milliards d'euros de contrats

[4] Indonésie 1965 : un million de communistes massacrés

[5] Alain Chouet : « Nous sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis trente ans le phénomène djihadiste »

Dominique de Villepin : "N'oublions pas que l'Etat islamique, nous l'avons enfanté"

Dominique de Villepin : "N'oublions pas que l'Etat islamique, nous l'avons enfanté"

Opération : pour le rétablissement, du président Léon M’ba après un putsch d’une partie de l’armée. Chef de l’État gabonnais : Léon M’ba. Nom de l’opération : ???Opération : lancée contre la rébellion du Tibesti au Tchad. L’armée française enregistre des pertes importantes. 39 tués dans les rangs français durant l’opération « Limousin » ainsi qu’une centaine de blessés. Chef de l’État tchadien : François Tombalbaye. Nom de l’opération : « Bison » et

Opération : pour le rétablissement, du président Léon M’ba après un putsch d’une partie de l’armée. Chef de l’État gabonnais : Léon M’ba. Nom de l’opération : ???Opération : lancée contre la rébellion du Tibesti au Tchad. L’armée française enregistre des pertes importantes. 39 tués dans les rangs français durant l’opération « Limousin » ainsi qu’une centaine de blessés. Chef de l’État tchadien : François Tombalbaye. Nom de l’opération : « Bison » et

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)

/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)

/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)

/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)

/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)

/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)